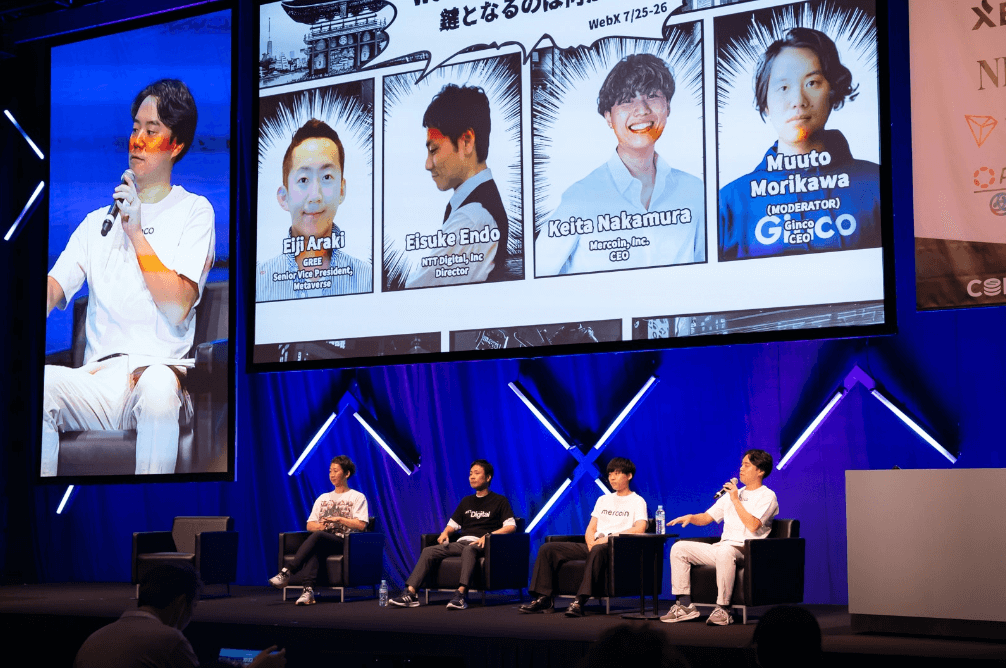

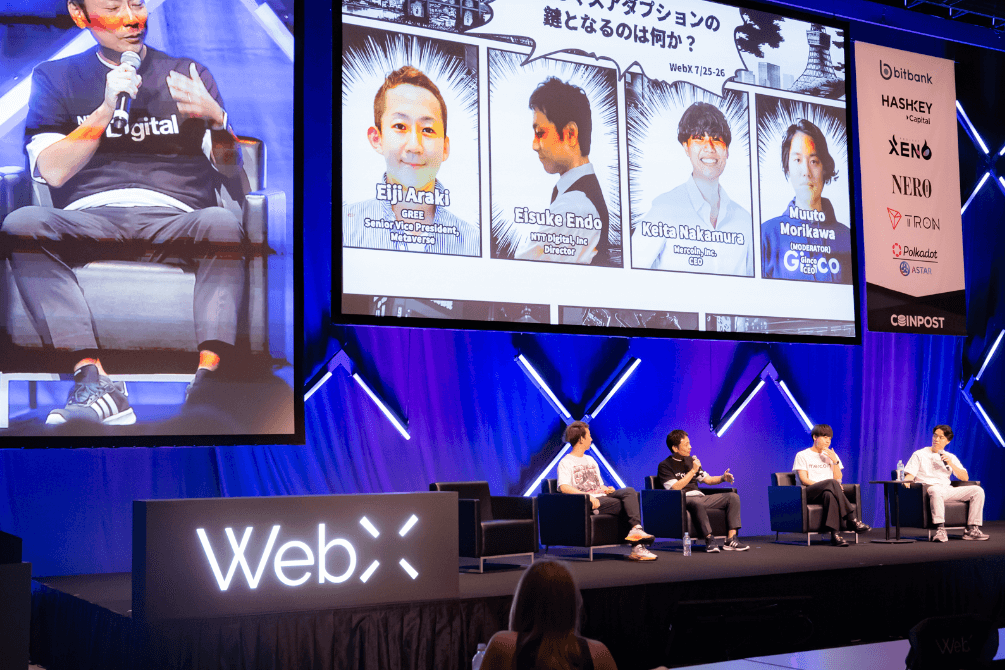

【イベントレポート】WebX 2023 シンポジウム Ginco代表森川登壇 『Web3マスアダプションの鍵となるのは何か?』2023.7.26

株式会社Ginco

イベント概要

2023年7月25日・26日にCoinPost主催のグローバルカンファレンス「WebX」が開催されました。当日はWeb3、Web2、その他の日本国内外のプレイヤーが日本に集結し、ブロックチェーンなどの分散型テクノロジーを社会に導入するための議論が繰り広げられました。今回のイベントレポートでは、当社代表取締役の森川 夢佑斗がモデレータを務め、メルコインの中村 奎太 氏、グリーの荒木 英士 氏、株式会社NTT Digitalの遠藤 英輔 氏と「Web3マスアダプションの鍵となるのは何か?」について議論した回をお届けいたします。

目次

・Web3に何を期待するのか?通信会社・ゲーム・マーケットプレイス、それぞれの思惑とは?

・ユーザーにとってWeb3で嬉しいことな何か?得られるベネフィットとは?

・マスアダプションの議論はもう終わりだ、次の議論を進めよう

はじめに

森川氏: 本日モデレータを務めさせていただく株式会社Ginco CEOの森川です。

日本では規制面が整ったことに加えて、日本を代表する企業の多くがWeb3に参入を表明しています。そして実際に事業創造に向けて動き出し、マスアダプションが現実味を帯びつつあるこのタイミングで、この業界を牽引する日本の大企業の第一人者の方々と語れることを楽しみにしています。

それではさっそくご登壇者各社がどんな取り組みをしているか、Web3に参入し期待することは何かをお聞きしたいと思います。

Web3に何を期待するのか?通信会社・ゲーム・マーケットプレイス、それぞれの思惑とは?

荒木氏: グリーでメタバースとWeb3、パブリックチェーン関連ビジネスの担当役員をしてる荒木です。

私は「Web3のマスアダプション」について話す際、毎回身も蓋もなく「時が解決するだろう」と回答しています。というのも、新しいテクノロジーの浸透によって社会を変えることは予想以上に時間がかかるものだと考えているからです。

インターネットは1980年代前半から研究されていましたが、一般ユーザーが使うようになったのは90年代半ばでした。またオンラインサービスとして社会生活に浸透するまでにさらに15年程かかったと認識しています。過去にこれだけの時間をかけてきたことを踏まえると、やはり時間がかかるということです。

今すでにWeb3テクノロジー実装に向けて大企業もスタートアップも真剣に取り組んでいます。今抱えている業界の課題に、例えばウォレットのフリクション(摩擦)、オンボーディングプロセス、トランザクションタイムなどが挙げられますが、すでにこれらは業界内外に広く認識され解決に向かっています。

また、我々はWeb3の中でもエンタメ、ゲームというアプリケーションレイヤーのプレイヤーです。このレイヤーでは技術基盤と市場の成熟度合いを見ながら中長期的に価値を提供していくことが大事ですから、「時間とともに普及していくもの」という前提で投下リソースをコントロールするという考え方でWeb3に向き合っています。

森川氏: ありがとうございます。Web3ゲームの魅力を後ほど深掘りしてさせて頂きたいと思ってます。次に、NTT Digitalの遠藤さんにもWeb3のマスアダプションについてお聞きします。

遠藤氏: NTT Digital取締役の遠藤です。弊社は先日7月11日に社名を発表したばかりで、NTTグループを代表してWeb3事業を担当していきます。

特に、我々はウォレットという切り口から事業化を目指しています。具体的には、多様なブロックチェーンプロトコルを統合的に束ね、それらを抽象化してサービスを提供します。これによってそのインフラ上でWeb3サービスの提供する側の人たちが新しいクリエーションに集中でき、業界が相乗効果を生み出せるようになる。そのようなインフラを構築することで役割を担っていきたいと考えています。

私がWeb3で注目しているのは「トークンが持つ力」です。トークンはこれまで経済合理性の外にあった課題や問題を解決できる可能性を秘めています。

またマスアダプションについては、多くの方に使って頂くことに加えて、日々の生活の中で長く使って頂く、というファクターも重要だと思います。市場規模は最終的には利用者数と利用頻度を掛け合わせた積分値になる、と考えると、先ほどの荒木さんのお言葉通り普及には時間がかかります。その間に我々はしっかりしたプロダクトを開発したいと考えています。

森川氏: NTTという日本を代表する大企業がWeb3に取り組むこと自体が意義深いことだと思います。実際にWeb3業界に参入するとの発表があった時に業界全体が騒然としたのを覚えていますが、NTTとしてはこの参入についてどのような意義や役割を意識されていたのでしょうか。

遠藤氏: そうですね。これまでNTTは通信のインフラレイヤーを支えてきましたので、その延長線という考え方があります。

Web3技術を活用したからといって日々の生活を変えるような突飛なサービスが登場するわけではありません。むしろ既存のサービスにブロックチェーンを組み込み、元のサービスを少しずつ変化させながらWeb3が浸透していくものだと捉えています。NTT Digitalもこのようにこれまでの通信インフラをWeb3で置き換えていきたいと考えています。

森川氏: 今回のNTT Digitalの設立に関して最初から13社ほどのパートナーが発表されていました。これについては、共に創っていく、というイメージを受けましたがいかがでしょうか。

遠藤氏: まさに仰る通りです。このWeb3事業はやり続けることが大事だと思っています。この会場にいる方々も含め、Web3が生み出す価値に共感し助け合える仲間がいることで、たとえ壁に直面しても乗り越えられると思っています。

森川氏: ありがとうございます。続いてメルコインの中村さんにもWeb3とマスアダプションについてお伺いします。

中村氏: メルコインCEOの中村です。メルカリグループとブロックチェーンとの関係をさかのぼると2017年になります。当時から自社で研究開発機関を設立してブロックチェーンをどう活用するかを検討してきました。

当時メルカリとしては、ブロックチェーンが普及してユーザー同士で直接取引可能になればプラットフォームであるメルカリはいつか淘汰されるだろう、という課題感がありました。しかしブロックチェーンによって逆に社内から自分たちを壊し、新たな可能性を見出せるのではないか。このような発想からブロックチェーンに向き合いはじめました。

研究当初、「mercariX」というメルカリにブロックチェーンを組み込んでP2P取引できるプロトコルを試作していました。そこで直面したのが、明らかなUI・UXの悪さです。よってWeb3化するメリットを含めても、現時点では今あるプロダクトを超えられるソリューションにはならない。それよりもまずは多くの方にブロックチェーンを理解してもらう必要がある、と考えて取引所「メルコイン」に事業の方向性を切り替えました。

現在「メルコイン」アプリ内でビットコインの売買ができるようになり、これまで全く暗号資産と接点が無かった多くの方に、実際に触れる場を提供できています。これが弊社としてのマスアダプションへの第一歩だと捉えています。

森川氏: 要するに、メルカリはテクノロジーがもたらす最終形態によっていつかは淘汰されることを見据えながら、まずは実際に皆が暗号資産を扱えるようになるための啓蒙から入ろう、と考えているということなのでしょうか。

中村氏: Web2のメルカリもWeb3のメルカリも両方をユーザーが選べるようにしたい、と考えています。実際にWeb2ゲームとWeb3ゲームが共存する、と言われるように、どちらかが正解ということではありません。ユーザーがユースケースによって法定通貨と暗号資産どちらも簡単に使い分けられるようなゲートウェイを提供したいと考えています。

ユーザーにとってWeb3で嬉しいことは何か?得られるベネフィットとは?

森川氏: 先ほど荒木さんのお話によると、ゲームの先にメタバースを見据えているとのことでした。するとフィジカル世界からデジタル世界へ次第に経済も移行することを想定しているかと思います。

このような世界観が変わることでエンドユーザーやユーザー以外の方が嬉しいと思えることは何か、実際に得られるものは何か、についてはどうお考えでしょうか。

荒木氏: 私はWeb3ゲームによってこれまでのゲーム業界の閉塞感を打破できる、ということに期待しています。

今モバイルゲーム業界では、新作を出しても手に取ってもらえる人が減っている、あるいは1カ月程遊べば元のゲームに戻ってしまいユーザーが定着しない、という課題感があります。また、今ゲーム業界の新規ユーザーが増えていないことで、ユーザーを奪い合うしかなくなってもいます。

こうなる大きな要因として、無料で始められてアイテム課金制であるゲームが抱える構造上の問題が挙げられます。これらのゲームではユーザーが投下したお金やこれまでの努力がゲーム内のキャラクターなどに蓄積されていきます。つまり、ユーザーがそのゲームに注いだものが大きければ大きいほどそのゲームから離れられない心理がはたらきます。

一方、Web3ゲームでは全く構造が変わり、ゲームの乗り換えがスムーズになることが予想されます。例えば、それまで遊んでいたゲームのアセットを売り、そのお金を使って新しいゲームを始めることができる。これはゲームに投じた情熱、時間、お金が無駄にならない、ということです。

そして、これまでのモバイルゲームからモデルチェンジが促されれば、新しくリリースしたゲームの成功確率も上がってくる。Web3ゲームの導入でゲーム業界が活気を取り戻すと期待しています。

ただし、Web3ゲームでNFTアイテムやトークンアセットを別のゲームでも使用できるようになる、という仕組みが実現するのはまだ先の話です。ゲームに価値を与えているのはゲームデザインであり、それらアセットを共有するにはゲーム同士がお互いに連携しなければ実現できません。現状はまだその段階にはありません。

とはいえ、このようなことからWeb3ゲームはプレイする側にもゲームを開発する側にも喜ばれる可能性を持っているのではないでしょうか。

森川氏: ゲーム業界での新作が手に取りにくいという課題は、サブスクリプションサービスが主流になる音楽や映像など、コンテンツを扱う業界全てに通じるものがありますね。

続いて、これまで日本のインフラを支えてきたNTTという立場から、Web3が日本国民にとって何が嬉しいのか、を遠藤さんはどうお考えでしょうか。

遠藤氏: 私はWeb3が広く普及すると、モノを作って売る企業、それを消費する人々、この二項対立で回ってきたこれまでの構図が大きく変化すると見ています。

例えば、消費者は今後自分の好きな商品やサービスを提供する企業の発行するNFTを所有することで、社員とは別の立場からその企業のマーケティングに関わることができます。逆に企業側はその消費者のアイデアを直接商品開発のアイデアとして活用できるようになります。このように、Web2では明確に分かれていた消費者と生産者の間の境界がWeb3によってますます薄まっていくと考えられます。

また、先ほど荒木さんが異なるゲーム同士のアセット移動はまだ難しい、と仰っていましたが、ここには当然ゲームメーカー同士のライバル関係もあるため、スムーズに行かないこともあるかもしれません。しかしブロックチェーンによってそんな企業やブランドの枠を越えた協力も起こり得ると思っています。Web3ではゲーム業界図に新たなブレイクスルーをもたらすかもしれません。

荒木氏: それを聞いて私も連想したのが、各社が発行するポイントカードのポイントや航空マイレージです。これらのバックエンドにブロックチェーンに置き換える試みが最近ありますが、従来これらのポイントは実際に利用しようとしても、換金最低額や交換頻度、手数料などの縛りがありました。

しかし、トークン化することでリアルタイムで柔軟に利用できるようになる期待があります。またポイント同士が相互交換できるなど有機的に結び付くことで便利になれば、ブロックチェーンの良さが周知され、喜ばれることも増えるのではないでしょうか。業界の垣根を越える試みはWeb3でこそ実現できるかもしれません。

遠藤氏: まさにそういうところですよね。ユーザーから見た不思議は世の中に沢山ありますが、トークンがそこを改革できるものだと理解されれば、若者やお年を召した方も含め多くの方々が長く使う動機が生まれそうです。

森川氏: そうですね。企業が囲い込むという思想も変えていく必要がありますね。だからこそNTTさんが皆でやろう、というスタンスを取っていることも改めて繋がりました。

続いて中村さんにお伺いします。今年メルコインが登場してまもなく50万人のユーザー数を獲得したことが世間を賑わせました。これまで暗号資産と接点の無かった投資家以外の層が多く触れられるようになったかと思います。その中でユーザーは何に嬉しさを感じたと思いますか。

中村氏: お陰様で6月には50万人のユーザーの方々に口座開設頂きましたが、その8割がこれまで暗号資産を扱ったことがない方々でした。我々のサービスを使って初めてビットコインなどに触れた中で、一番多い反応が「こんなに簡単に扱える」という声でした。

少なくとも今は多くのユーザーの方々がその入口に立つことができた、という点でユーザーに一定の満足度はありそうです。

ただ現状はまだユーティリティは開発段階にあり、取得したビットコインを換金してメルカリやメルペイでの決済に使って頂くことに限定されています。

近い将来、メルカリとしては「新しい価値の循環」の実現を目指していきます。例えば、これまでその価値に気づかなかったものをトークンとして価値付け、それに流動性を持たせたり、ユーティリティに利便性を感じてもらったりできるようにしていきたいです。

森川氏: 実際にメルコインの存在が多くの方々をWeb2からWeb3にガイドしていますので、次の展開をとても楽しみにしています。

マスアダプションの議論はもう終わりだ、次の議論を進めよう

森川氏: 今回、冒頭で「マスアダプションは時間が解決する」という言葉があったようにこの議論はもうそろそろ終わりにする時が来たのだと思います。最後になりますが、各社の今後の歩み方について一言ずつ頂戴できればと思います。

荒木氏: 我々のようなアプリケーションレイヤーのプレイヤーは、コンテンツ分野に魅力を持たせてこれまでのユーザー層をWeb3にお連れする役割があると思っています。見知らぬプラットフォーム、新しいウォレットであっても使ってみたい、触ってみたい、と思わせるような魅力的なコンテンツの創出を目指していきます。

遠藤氏: 我々インフラ層を開発する側がやるべきは、Web3普及のための鍵を見つけることよりも、仮説を立てて検証することを地道に繰り返すことだと思っています。そしてそこで得られた知見をここにいる皆様と共有しながら着実に進めていきたいと思っています。

中村氏: 私個人の考えでは、最終的に全てのピースが揃うことでマスアダプションに至ると思っています。例えば、コンテンツやアプリケーションの中からキーソリューションが登場すること、アプリやウォレットのUI・UXが良くなること、その裏側にあるインフラが整うこと。これらはここにいらっしゃる方々が一つ一つを担っていますので、皆が繋がり合ってこそ道が拓けると思います。

森川氏: 本日はありがとうございました。

今日WebXには多くの事業者の方々が参加しています。Web3が今年から来年にかけて日本で広まっていく、そんな予感を感じられたセッションでした。

次は、企業のマーケティングや事業のグロースを議論していきましょう。パネリストの皆様ありがとうございました。

まとめ

今回のWebXでのシンポジウムは「Web3マスアダプションの鍵となるのは何か?」を主題にセッションが展開されました。

このセッションを通して、改めてこの日本のWeb3業界が一段階先に進んだことを実感しました。日本はすでに「PLAN」のフェーズではなく「DO」「SEE」「ACTION」を行い切磋琢磨していく時期に入っているかと思います。今後、既存のWeb2サービスの中にWeb3がどう組み込まれていくか、に注目したいと思います。

弊社Gincoでは、ブロックチェーンの活用を検討されている企業様向けにブロックチェーン導入支援・コンサルティングサービス等を行なっております。もし、セミナー参加者様、本レポートをご覧になった方で興味・ご関心がございましたら、下記の弊社概要欄よりお問い合わせください。