【イベントレポート】tofuNFT×Ginco共催Web3事業開発セミナー「NFTによるビジネスチャンスと新たな価値」

株式会社Ginco

概要

この度は『NFTによるビジネスチャンスと新たな価値』と題して、Web3事業への進出を進める企業様を対象としたウェビナーを開催しました。世界で屈指の取引実績を持つNFTマーケットプレイス『tofuNFT』を運営する株式会社COINJINJA創設者の沼崎 悠氏、そして国内のエンタープライズ向け仮想通貨ウォレットでトップシェアの株式会社Ginco 副社長の房安 陽平氏、この2名をパネリストに迎えて今後企業がどのようにWeb3のユースケースを拡大させていけばよいか、について徹底討論いたしました。

なお、今回の企画は2023年1月に株式会社COINJINJAと株式会社Gincoがパートナーシップを締結したことを受けて、Web3の自社事業に関連技術の活用をご検討されている法人様に新たな事業のインスピレーションや参考情報をお届けしたいという意図で2023年4月12日に開催されたものです。本レポートではこちらのイベントの様子をダイジェストしてお届けしたいと思います。

登壇者による会社紹介

山田氏:はじめまして、tofuNFTチームの山田と申します。本日は司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ではさっそく御二方から各々の企業紹介をしていただきます。

房安氏:株式会社Gincoは2017年に創業したブロックチェーンのエンタープライズ向けのインフラを提供する企業です。

我々は企業のWeb3ユースケース創出をお手伝いし、デジタルアセットを扱うために必要なインフラ技術を提供するハブ役のような位置づけにあります。Gincoとしては「Web3はこうあるべき」「Web2かWeb3か」について柔軟に捉え、企業それぞれのビジョンをベースに様々なアプローチで支援しています。

特にブロックチェーンに関連する事業は、水面下に埋まっている課題が非常に大きいため氷山で喩えることができます。例えばブロックチェーンの安定運用やアセットの安全管理、既存業務との接続や規制対応などといった金融分野特有の課題があるため、その見えにくい部分をコンサルティングしながら必要なツールを提供しています。

このようにGincoとしては企業が本来取り組むべき部分に集中できるよう見えない部分をサポートしています。以上、簡単に自己紹介をさせていただきました。

沼崎氏:株式会社COINJINJAはGincoと同じ2017年に創業した会社で、当時からGincoのことは知っていましたので今回提携したことについては感慨深いものがあります。

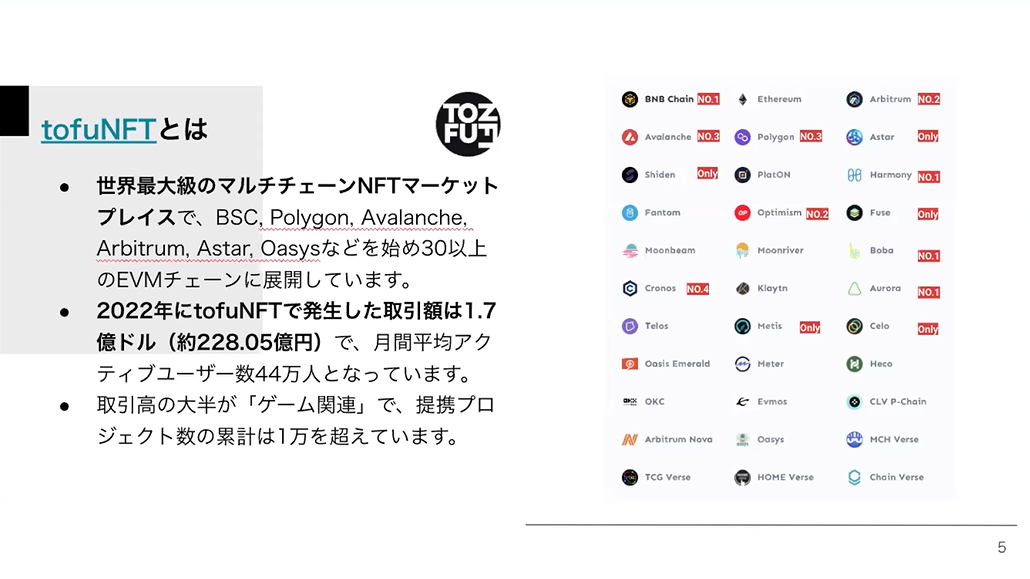

弊社は創業時「コイン相場」というサイトを運営していましたがすでに事業譲渡し、今は「tofuNFT」というNFTマーケットプレイスに特化して運営をしています。tofuNFTの特徴は、BNBやMATIC、アバランチなどのEVM系チェーンなど世界で最もマルチチェーンに対応して展開しているところです。なおイーサリアムのNFTについては現在世界2位のマーケットプレイス『X2Y2』との提携を通してカバーしています。

tofuNFTのユーザー層は東南アジアと北南米が中心で、日本は5%程度です。扱うNFTはゲーム関連が多く提携先は1万を超えています。どちらかというと日本よりもグローバルユーザー向けのプロダクトのマーケティングを支援してきました。

今後日本国内の事業者様向けに展開していく中で、我々の強みはNFTのコントラクトが今までハッキングも事故も起きていないという信頼性、企業様がゼロから作っていく必要なく安全なNFTの展開基盤を使用できる点があるかと思います。

事業内容はNFTに特化したアプリケーションを展開していることで、Gincoとも領域が重ならない分野となっています。

両社提携の意図について

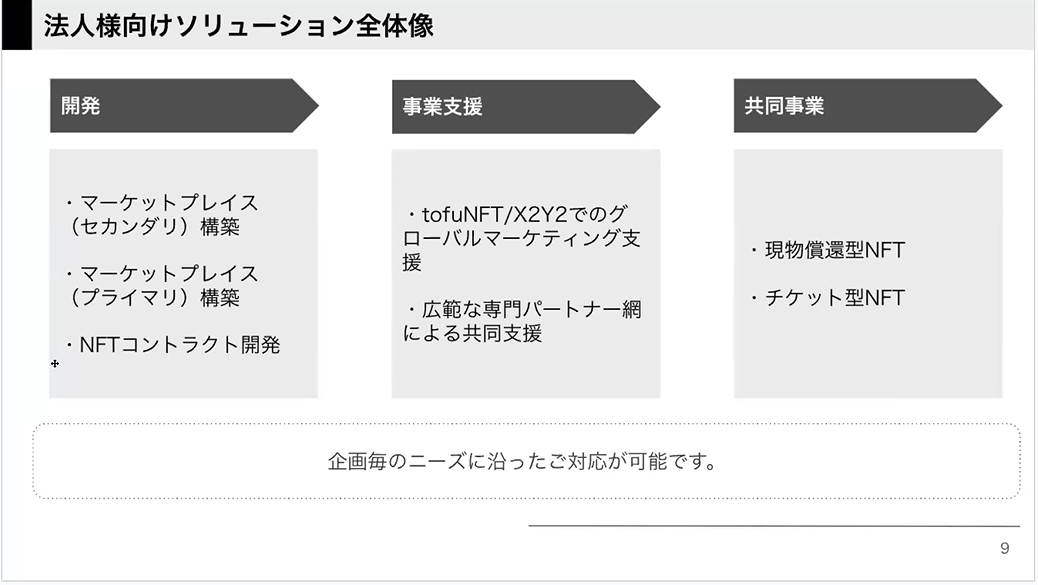

山田氏:今年1月に両社と提携した経緯について簡単にご説明すると、tofuNFTは今まで日本人ユーザー向けには発信してこなかったこと、日本企業向けにもマーケティング支援をしていなかったことなどが背景がありました。一方Ginco様には日本国内でのウォレット・インフラ整備の実績があり、我々tofuNFTはNFTに関する知見・経験・リソースがあることで、お互いの別々の強みをもって事業者向けに利便性・堅牢性の高いWeb3サービスを展開していける、とのことから実現しました。この両社でWeb3事業の発展に寄与していきたいと思っています。

ここからはパネルディスカッションということで、企業様が今後事業を展開していく上でのリサーチに役立ちそうな、この場ならではの話を御二方に聞いていきたいと思います。

討論テーマ① 新しいNFTのトレンドにどんなものが来るか?

山田氏:昨年2022年は厳しいクリプトウィンターを迎えましたが、一方でWeb2企業の参入や成功事例も見えてきました。このトレンドは今後どうなっていくとお考えでしょうか。

沼崎氏:昨年末のFTXの事件以降、仮想通貨取引はデリバティブ系のものが特にオンチェーンに動いてきました。特にGMX、DYDXなどが加熱していますが、今後仮想通貨取引はDeFiに移っていく、という分かりやすい流れがあるかと思います。

これはNFTにとって結構重要で、というのもDYDXやGMXがNFTを出していて、それらがNFTランキングのベスト10にも入ってきていますので、このように仮想通貨取引がオンチェーンに移ってDeFiのプレーヤーがNFTを出していくトレンドが、最近のイーサリアムやそのレイヤー2を追っていくと見えてくると思います。

もう1つ、Polygonやアバランチ、Algorandなどのレイヤー1ブロックチェーンの動きにも注目しています。例えばPolygonであればRedditやスターバックスなどとの提携で活発ですし、AlgorandはFIFAワールドカップのNFTやアルゼンチン航空会社のチケットNFT化などの話題もありました。

これらレイヤー1ブロックチェーンとの提携はすぐにお金に直結するわけではありませんが、仮想通貨冬の時期らしく今後のユースケースの下地を作る動きだと思います。表にはあまり見えてきませんが直近のトレンドとして注目している流れです。

山田氏:長い目で見た仕込みの時期ならではの動き、ということですね。房安さんはいかがですか?

房安氏:NFTというよりも日本全体の動きを言うと、やはり昨年11月の「NTT DocomoさんがWeb3に6000億円規模の事業参入」というプレスリリースが大きかったと思います。

というのも、このプレスリリース直後にFTXの事件が起きて、もしNTT DocomoさんとFTXのニュースが前後逆になっていたら今の空気感もだいぶ変わっていたかもしれません。

日本では幸いNTT DocomoさんがWeb3事業を取りやめることがなかったので、日本の大手企業にWeb3参入が大事だ、ということが業界に伝わり「Web3は今が仕込みの時期」「腰を据えてやっていく時」という意識が生まれたのではと思います。

今の日本のトレンドとしては、東証の大手企業さんの中でも特に通信事業会社、自動車、ゲーム業界などがWeb3推進室を立ち上げていて、傾向としてはどの企業様も「イネーブラー(業界の不可欠なインフラ基盤)になりたい」というWeb3参入のビジョンを持っているように思います。

大手通信キャリアはかつて「ezweb」「iモード」を展開したことでモバイルインターネットでのイネーブラーになったわけですが、今回のWeb3事業参入でも、例えばauさんは「ウォレット、NFT、メタバース…」、Docomoさんは「ウォレット、取引所、ステーブルコイン…」の構想を発表していることからも、各社この「イネーブラー」を目指すイメージをWeb3においても持っているかと思います。

このように大手企業はWeb3を「面」で捉えているような戦略を取っていますが、共通しているのは「必ずNFTがある」ということです。しかしこれらプラットフォームができたとしても、そこに乗せるNFTのユースケース、コンテンツがあるのか?と言われると、今の日本ではまだそれがない。なので今後はますますゲーム会社から参入が始まり、コンテンツが充実する中でいつの間にかウォレットが普及していた、という流れになりそうです。

このコンテンツの普及については先日、「NFTが暗号資産に該当するかどうか」というパブリックコメントに対して金融庁が「1000円以上100万円未満のNFTは暗号資産に該当しない」との見解を示しましたので、こうなれば事業者もやりやすくなってコンテンツが増えていくことが期待できます。

ただし、1つ1000円以下のマイクロなNFTを1000万枚発行したい、といった場合には仮想通貨に該当してしまうので議論の余地がまだ残っていますが、規制内容が言語化されてきているだけでも大きな進展だと思っています。

沼崎氏:房安さんからすると企業が「面」で当てていくのとコンテンツから当てていくのとではどちらが当てやすいと思っていますか?

房安氏:難しいですね。どちらも無いと成立しないですよね。

沼崎氏:グローバルでは「面」を狙う戦略はあまり見たことがなくて、それをやるのはバイナンスやコインベースくらいですよね。なのに日本のプレイヤーがそこに参入する、というのはWeb3業界としては珍しいと思っていますが、どう思いますか?

房安氏:たしかに、この戦略は日本特有ですよね。ただ日本のイネーブラーとバイナンスのイネーブラーのイメージが違いますよね。

沼崎氏:以前からバイナンスは無国籍でやろうとしてきましたが、一方でコインベースは米国を拠点にやろうとしてきましたね。だとするとコインベースと日本の企業を比べてみると、そのちがいは何でしょうね。

房安氏:そういう点では両者似ていますね。ただコインベースのアカウントは米国基準だけど、最近展開しているコインベースの「Coinbase Cloud」はグローバル基準で展開していますね。例えば「Wallet as a Service」も展開していますが、これらをベースに企業さんに使ってもらい、結果コインベース経済圏を構築したいようですが、日本企業もこのような考えに近いのではないかと思います。ただ、少しWeb3らしくない点はありますね。

沼崎氏:そうですね。ただコインベースと日本企業では上に乗ってくるものが違いそうですね。例えばコインベースならDeFi系が乗ってきそうですが、日本のものはどうでしょうかね?

房安氏:もともと日本のコンサルも海外のプロダクトを持ってきているのでスタートの目線は揃っていそうですが、日本企業が今までの事業の延長でやりたいのか、それともグローバルにゼロから始めたいのか、事業戦略でどこが出発点になっているかによってプロダクトの印象が変わっていくように思います。

沼崎氏:僕は今のトレンドであれば先ほども触れたPolygonの事例が面白いと思っていて、Polygonの拠点はもともとインドにありますが、インドでは「ホテルの予約すべてNFTにする」「車に機械を付けて走行距離をすべてNFTに乗せていく」みたいな長期的な目線で取り組んでいると聞いて、日本でもそういう展開があれば面白いのではと思います。

日本企業がバイナンスやコインベースと戦うのは結構大変ですし資金力も違うので、だからこそPolygonみたいな革命的なものを日本ではASTARなどと組んで展開することを期待してみたいですね。

房安氏:インドとPolygonの取り組みは良いですね。そういえば中国でもブロックチェーンを国家戦略にしようとしていましたが、WeBankなど既存のものの上に乗せようとしていたので、あれはプライベートチェーンに近いものになってしまいましたね。

沼崎氏:Polygonの面白いところは、Polygonのお久元であるインドではゼロから新規で始める一方で、アメリカではPolygon Studioを拠点にきちんと企業などと提携して展開していて、つまりグローバルトレンド、ローカルトレンドという二面性があるのがいいですね。

房安氏:Polygonの場合アメリカではコンテンツを作っていて、インドではインフラを作っている。結局は「にわとりが先か卵が先か」の議論のように両方無いといけないので、日本もそこを愚直にやっていくのが良さそうですね。

討論テーマ② 新しいトレンドからどのようなユースケースが今後期待されるか?

山田氏:先ほどインドの事例に触れていましたが、国内にフォーカスした場合はどのようなユースケースがでてきそうでしょうか?

沼崎氏:NFTで挙げらえるユースケースと言えば、例えばゲーム、チケット、予約、現物と紐づけるNFT、ロイヤリティプログラム、メタバース、リアルワールドアセット(RWA)などがあるかと思います。ただこれらは短期目線で取り組むもので、長期であればアート、ファンエコノミーなどがありそうです。

このようにNFTであれば長期か短期かで分けると良い、と個人的に思っていて、というのも長期目線のものは価値を残したり履歴を残したりするなど、時間を味方につける必要があると思います。

例えば、ロックバンド「ONE OK ROCK」の2010年のライブチケットを持っていた人は、後からそのことを誇れますよね。ブロックチェーンが面白いのはこういった記録を残せる部分にありますが、この仕組みをNFTにするには運営が10年間プロジェクトを継続する必要があるわけです。それができれば初期から応援していたファンに対してリワードができますし、さらに新しいファンとのコミュニケーションできエコシステムが構築できます。ですが、どうしても5年、10年と時間をかけてやる必要があります。

一方で短期目線のNFTというのは、トークンの特性を生かすものが多くて、トークン化した後にその流動性を増やすことができればそれだけでビジネスになり得ます。

例えば不動産NFTは今はまだ規制が壁になっていますが、そこを乗り越えて日本の土地などを海外の人が買おうとしてお金が集まれば価格が上がります。投資・投機的な要素がありますが、これがNFT化するメリットになるかと思います。

僕が絵画などのアートを長期的に見るべきNFTだと分類した理由は、PFPみたいに頻繁に取引されるものとは違って、10年経って100倍に価値が上がるみたいな世界だからで、短期で収益を上げたい場合にはこのような長期的なジャンルのものは区別した方がいいかと思います。

なので、短期と長期で取り組むものの切り分けが大事になりそうです。

山田氏:長期、短期とありましたが、長期的なプロジェクトというのは体力がある会社しかできないのでしょうか?

沼崎氏:実際は体力よりも情熱かと思います。人に依存するジャンルなので、どこかで途切れる可能性がないとは言えませんし、企業というのは10年も経てば配属部署も変わります。スタートアップも10年同じことを続けるのは難しいですし、我々も2、3年経ったら事業が変わっていますし(笑)

山田氏:先ほど取り上げた短期で取り組めそうな事例の中で、国内で広まりそうなものを絞るとすればどれだと思いますか?

沼崎氏:個人的にはゲーム、チケット、現物紐づけのNFTの3つだと思います。これらは分かりやすくて取り入れやすいジャンルだと思います。メタバースなどは他にも必要な要素が揃う必要があるのですぐには実現性がないですし、不動産のような実世界の資産は法律に依存するので、その障壁がないものがいいと思います。

山田氏:房安さんはいかがですか?

房安氏:沼崎さんが取り上げたものに賛同する前提で個人的に注目しているのが、リアルアセットと紐づけるNFT。NFTがモノとして扱われることになれば、それを譲渡しやすくなって流動性も上がると思っています。

特に日本は一番くじ、ガチャ、ミステリーボックスが流行る傾向があります。身近な例を挙げると、先日僕が買ったのが「ちいかわ」の一番くじ。今まで一番くじと言えばコンビニで引くものでしたが、最近はネットでくじを引くようになっていて、それを8回引いて驚いたのが「引き換えボタン」を押さないと発送されないようになっているところです。

これはくじを引いた結果だけが画面に映っていて、ボタンを押さない限り景品が実現されていない。ということは店舗にとっても在庫リスクがなくていいですね。これと似た仕組みがティファニーのNFTでもありましたが、「在庫の先売り×くじ」というのは結構ユースケースになるのではと思いました。

それと一番くじでもう一つ思ったことが、くじを引くと絶対いくつか同じ種類のものが当たるのでそれを誰かに譲渡したい、という欲求。だけど今はその欲求をすぐに実現する手段がないので、これがNFTになって交換しやすくなればさらに流動性が上がって熱くなる気がしています。

沼崎氏:たしかに、同じものが出たらそれを転売するニーズはありますね。でも、なぜか世間には転売には悪いイメージがついていますよね。

僕の身近な例で言うと、行けるか分からないライブのチケットを先に買っておいて、後で損してもいいので行けなければ中古で売りに出す、みたいなことをするのですが、このあたりがNFTになれば紙で発送することも含めてユーザーの利便性を高めるのでいいですね。

房安氏:チケットとは別の話になりますが、スニーカーにもNFTと同じ性質があって、プライマリー市場とセカンダリー市場があるんですよね。プライマリー市場だと購入権の抽選倍率が激しくて100倍にもなるのでなかなか当たりませんが、これだけの倍率になる理由はセカンダリー市場で売れるからなんですよね。

スニーカーというのは流動性があるの市場なので購入意欲も上がる業界なので、NFTにすることでさらにこれがコスパ良く行われるようになると思います。

沼崎氏:そこに特定の購入履歴があると購入参加できる、という仕組みを取り入れるならまさにNFTで実現できますね。

房安氏:そうですね。僕なんかはスニーカーが届いていても箱を開けずに売るので、だから現物がなくても同じ、みたいなところがあります。そこにいち早く気づいてRTFKT(アーティファクト)の社長がスニーカーNFTを作った、とも聞いています。

沼崎氏:限定品市場は挙動がすべて同じで、時計なども5年以内に売ったらもうプライマリー市場で買えないようになっていて、しかも時計にはシリアルナンバーがふられているので、誰が売ったのか、という犯人が分かるようになっています。まさにブロックチェーン、トークンIDみたいなもので、この市場はNFTと非常に親和性が高いですね。

討論テーマ③ 日本企業はどんな戦い方ができるか?

山田氏:少し時間が押してしまい、残り時間もわずかになりましたが、本日ご視聴くださっている企業様に向けて、事業のヒントになりそうなお話を最後にお聞きしたいと思います。

沼崎氏:そうですね。どこの国でも共通することですが、ローカルでしか通用しないものを扱えば黒船が入り込めないので安心してWeb3に取り組める。なので、そこを開発すると強いのではないかと思います。

房安氏:皆さん「今が仕込み時期だ」「2024年になるとビットコインの半減期だから」などとマーケットの全体感や先行きを語られていますが、グローバルで持続的に売上を上げてきた企業は世界を見てもほとんどなく、あったとしてもコインベースとバイナンスくらいだと思います。

Web3は技術の進歩が早いので置いていかれていると思われがちですが、まだまだBUIDL(暗号資産のエコシステムを信じて構築し続ける)という段階だと思うので、日本企業はこれからポジショニングを考えていけば可能性が十分にあると思っています。

山田氏:ありがとうございます。冒頭にもお伝えしたようにGinco様とtofuNFTが提携して、法人様に向けてインフラ面でのご支援をさせていただいているので、ぜひ多くの企業様とお取組みができればと思っています。今回取り上げたトレンド、ユースケースなどのテーマに取り組みたい場合もご一報いただければお力添えしたいと思っています。本日はご参加いただきありがとうございました。

まとめ

今回のオンライン討論ではWeb3の新規事業を検討される方々に向けて『NFTによるビジネスチャンスと新たな価値』と題して、現在のWeb3のトレンドを踏まえて今後のユースケースや日本の展望についてお届けしました。

このディスカッションで特に印象に残ったのは、企業がWeb3事業をどう取り組みたいかについて、グローバル展開かローカル展開か。扱いたいNFTが長期視点か短期視点か。このように切り分けていく視点でした。方向性の軸が定まればトレンドに流されずに独自のポジションを築くことができるのではないか、そのような事業を組み立てていくヒントを得ることができとても有意義な議論でした。登壇者の方々ありがとうございました。

弊社Gincoでは、ブロックチェーンの活用を検討されている企業様向けにブロックチェーン導入支援・コンサルティングサービス等を行なっております。もし、セミナー参加者様、本レポートをご覧になった方で興味・ご関心がございましたら、下記の弊社概要欄よりお問い合わせください。