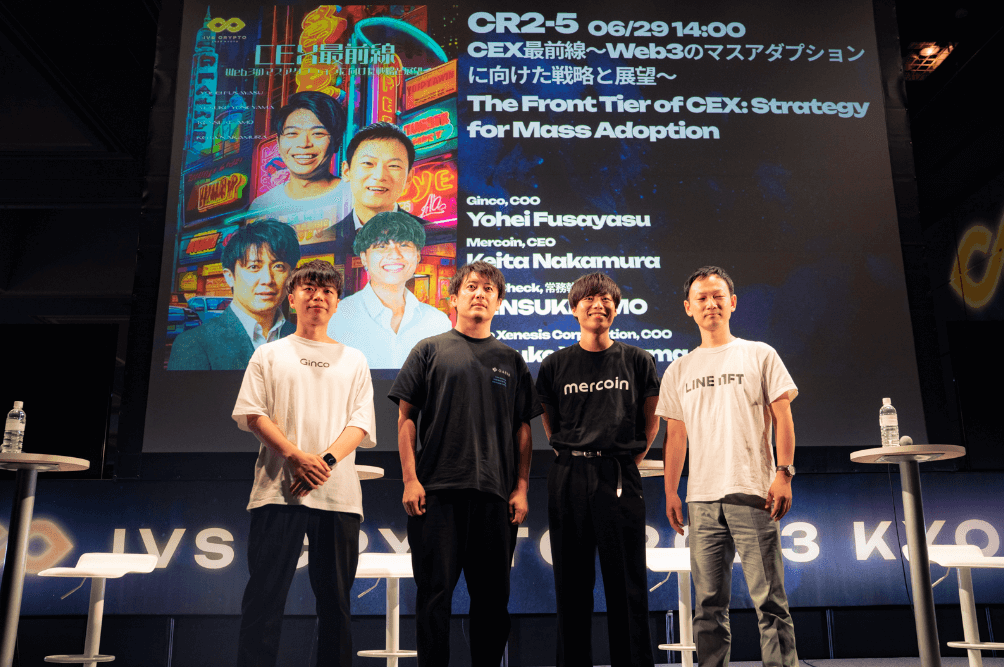

【イベントレポート】 IVS KYOTO 2023 セッション① Ginco副社長・房安登壇『CEX最前線 Web3のマスアダプションに向けた戦略と展望』 2023.6.29

株式会社Ginco

はじめに

Web3の代名詞的な存在でもある暗号資産(仮想通貨)。それらを取引するサービスをユーザー向けに提供するのが暗号資産取引所(Centralized EXchange)、通称CEXだ。このセッションではCEX事業者として、Web3の社会実装に取り組むメルコインCEOの中村 奎太氏、Coincheck常務執行役員 NFT・メタバース事業本部長の天羽 健介氏、LINE Xenesis取締役COOの米山 裕介氏の4人と、CEX向けのエンタープライズウォレットを提供するGinco取締役副社長の房安 陽平氏が、Web3業界の展望と社会実装に向けた各社の事業戦略について語り合った。

※2023年6月28-30日にかけて IVS KYOTO 2023が開催されました。本記事は弊社房安がモデレータを務めたセッション「CEX最前線 Web3のマスアダプションに向けた戦略と展望」の講演内容を基に構成したものです。

目次

・マスアダプションを目指す大手CEX、各社の特徴や思い描くビジョンとは?

・CEX同士はライバル関係?それとも協力関係?各社の思惑や方向性とは

・ウォレットやサービスはどうあるべき?マスアダプションに向けた各社のアプローチ

・スタートアップとの協業を目指し総力戦で日本をWeb3大国にする

マスアダプションを目指す大手CEX、各社の特徴や思い描くビジョンとは?

房安氏: Web3やブロックチェーンの業界では「分散的であることが理想、中央集権的なサービスは望ましくない」とCEXを否定的に見る方もいます。しかし、この場に集まったメンバーはそれぞれクリプト・Web3がマスアダプションしていくために、CEXが重要な役割を担うとお考えでしょう。

本日はこれまで国内で暗号資産交換業者を運営し、実際に多くのユーザーに現実世界との接点を提供している3社にお越しいただき、これまでの戦略や今後の展望について詳しくお話を伺ってまいります。

最初の質問ですが、そもそも皆さんが考えるマスアダプションではどのようなものを目指しているのでしょうか。

中村氏: マスアダプションと言っても、これまで法定通貨で価値循環が行われていた世界がトークンやNFTなどブロックチェーンを活用した新しいものに置き換わるわけではありません。Web2とWeb3という2つの世界が併存するようになり、この行き来が活発になることがマスアダプションだと考えています。CEXはこの世界観における人の往来の出入り口になります。

CEX業界の中でも特にメルコインは、今まで暗号資産に触れたことのない一般ユーザーにとって分かりやすく、安心できる環境で顧客体験を提供することを目指しています。これまで生活に根差したアプリを提供してきた立場としての役割を自負しています。

房安氏: すでにメルコインは立ち上げ3カ月で50万人のユーザーを獲得したそうですが、なぜこんなにも多くのユーザーが暗号資産を触りたいと思えるようになっているのでしょうか。具体的にどのような価値を訴求しているのですか。

中村氏: 新たに投資へチャレンジしたい層を取り込むにはどうすればよいか、様々な切り口を考えてきました。しかし取り組みを続けるうちに、現在のメルカリユーザーで「暗号資産の運用にチャレンジをしたい」と考える人は然程多くない、ということが分かってきました。

そこでアプローチを変え、ユーザーがメルカリでの販売によって発生する売上金の一部を暗号資産で受け取れるようにしました。従来のように価値が安定的な法定通貨だけでなく、価値の変動のあるビットコインで受け取れるという選択肢を提示しました。これを「動くお金でワクワクを」と我々は表現してユーザーに楽しみを提供しようと考えました。その見立てが今結実しているように思います。

房安氏: なるほど。メルカリという生活の中で使うアプリの中で暗号資産を使えることをコンセプトに打ち出したのですね。これはとても実用的であり、暗号資産のあるべき姿だと言えますね。

続いて米山さんにお聞きしますが、このメルコインの存在はLINEという立場ではライバルとなるのでしょうか。またLINEのユーザー層はメルカリと重なるのでしょうか。

米山氏: メルコインとLINEはどちらもWeb2のITプラットフォームを母体としており、競合相手だと思っています。

ただし私個人の認識ではユーザー層は両社では異なるとも感じています。メルカリさんのユーザーの場合はモノの売買をしたい方という特徴がある一方、LINEのユーザーはメッセンジャーアプリを使っている、特定の属性に偏りがない人たちだと認識しています。

房安氏: LINEの月間アクティブユーザー数(MAU)は9,400万人、メルカリのKYC(本人確認)済みユーザー数は1,400万人だとお聞きしていますので、ここには属性の違いがあるということですね。

一方で本日ご登壇のもう一社Coincheckさんは、2014年に国内取引所の先駆けとして事業をスタートされ、それ以降は国内で最も多い暗号資産口座数を持つトップランナーとしてのポジションを堅持しているとお聞きしています。

私はCoincheckがこれまで率先して事業を多角的に進めてきたことで他の取引所との差別化を図ってきたと見ています。そうした戦略を主導してきた天羽さんの立場から今後のマスアダプションについてどうお考えでしょうか?

天羽氏: メルコインさんやLINEさんと同様に、CoincheckでもわかりやすいUI/UXを意識しながらビットコインやイーサリアムを身近に手に取ってもらうことを目指して事業を続けてきました。

今後は暗号資産やNFT取引、ウォレット、アプリケーションまでのバリューチェーンを構築していく段階に入ります。そこでは如何にユーザーがブロックチェーンやNFTを意識せずに使えるようになるかが、マスアダプションに必要不可欠な条件だと思っています。

CEX同士はライバル関係?それとも協力関係?各社の思惑や方向性とは

房安氏: メルコインさんとLINEさんの取り組みを踏まえると今後のマスアダプションは総合力勝負になるのでは、とお見受けします。どちらも多くのユーザーを有するプラットフォームを持った上での戦略を考えていますが、一方でCoincheckさんは両社をライバルだとお考えでしょうか。

天羽氏: ユーザー数で比較すると圧倒的にメルカリさんやLINEさんが多く、ユーザー層も異なるため、Coincheckとは比較する関係ではないと考えています。

当社の特徴は普段から暗号資産やNFT取引を利用するユーザーが多く存在していることにあり、メルコインさんやLINEさんをきっかけに当社に興味を持たれる方もいると思います。そこでこれまで当社が蓄積してきた取引のデータベースや取扱い資産などを活用してもらえればと思っています。今後のWeb3がマス層に広がる段階では、このように役割を分けて協力し合える関係が築けると思っています。

房安氏: なるほど、国内の暗号資産口座開設数はJVCEAのデータによると現在約700万口座あると聞きますが、実際には一人で複数口座を保有していることが多いです。

すると、メルコインさんやLINEさんのユーザーが、この業界のオンボーディング(サービスの利用開始プロセス)を助ける立場、Coincheckさんがコアなサービスを提供する立場、という棲み分けは確かに現実的ですね。

中村氏: まさにその通りだと思います。我々のサービスは非常にライトで使いやすいものになっています。まずはメルコインを利用することで入口に立ってもらい、その後はCoincheckさんやLINEさんなどでさらに深くクリプトの世界を体験してもらえる、ということが実際に行われています。

米山氏: LINEは数年前から暗号資産サービスを展開しており、当時は既存の取引所を利用しているユーザーが主でした。

しかし、最近は人気ゲームが登場して、そのゲーム内でNFT取引を行いたいがために弊社の取引所口座を開設したい、そんな新たなニーズが増えています。このような新たなユーザーがクリプト市場に参入する経路が増えていることで、従来と比べてユーザー層が異なってきている傾向が見られます。

房安氏: ありがとうございます。改めてユーザー層が重ならない点を確認できました。このマスアダプションというフェーズでは皆さんが「暗号資産を触ったユーザーは業界の共通資産だ」と捉えているのですね。

ウォレットやサービスはどうあるべき?マスアダプションに向けた各社のアプローチ

房安氏: 口座数を増やすこと以外にマスアダプション実現のために解消しなければならない課題にはどのようなものがあるか、天羽さんはどうお考えでしょうか。

天羽氏: いくら口座を開設してもらっても、より親しみやすい体験を提供できなければ、ユーザーは定着しないと思っています。

世界的に使われている暗号資産ウォレット「メタマスク」や、業界で多くの人が使うメッセージングアプリ「Discord」は、現状ではお世辞にも万人に使いやすいものとは言えません。あらゆるユーザーにとってわかりやすくならない限り、この業界のマスアダプションは難しいと思います。

逆にウォレットについてはGincoさんが専門分野ですが、どうお考えですか。

房安氏: 今の世界的な業界の動向から考えると、先ほども触れたメタマスクのようにユーザーが暗号資産を自己管理しなければいけないタイプのウォレットが主流になっています。これは現在のほとんどのWeb3エコシステムがそれを前提に作られているからだと思います。

今後のマスアダプションのためにはこの自己管理型のウォレット以外にも、CEXが一部を管理するウォレットなどがユーザー体験をより良いものにする、というアプローチがあってよいと思っています。

ちなみに、LINEさんはすでにこのウォレットをアプリケーションを統合している点で業界の中でも先を進んでいますが、実際どのような方向性で進めているのでしょうか。

米山氏: LINEでは取引所管理型のウォレットで540万人のユーザーがいますが、それとは別にメタマスクのような自己管理型ウォレットとも接続できるように展開しています。つまり、両方の良さを取り込み国内だけでなくグローバルでも取引可能なように門戸を広げています。

マスアダプションに向けてはやはり取引所管理型のウォレットに良さがあります。例えばLINEのアプリケーションが入っているスマホがあれば簡単にQRコードを読み込むだけでNFTを受け取ることができます。これによって例えばNFTのエアドロップを実施して、これまで暗号資産を触ってこなかった人たちがNFTホルダーになることができています。

房安氏: 自己管理型ウォレットか、取引所などが展開するウォレットか、という議論を通り越して、すでにLINEさんでは両方で展開していたということですね(笑)

一方、メルコインさんはウォレットについてはどうお考えでしょうか。

中村氏: その点ではLINEさんとは全く異なっています。LINEさんが多くのアプローチを展開しているのに対し、メルコインの場合はシンプルな作りです。現状はアプリ内での機能は売買のみ、扱う通貨もビットコインだけ、に敢えてとどめています。

なぜそうするのかというと、メルコインとしてはユーザーが暗号資産を始める際の障壁を極力無くすことに注力したいからです。メルカリが売上金の一部を暗号資産に替えて保有できる、というサービスから始めたのもこのためです。ユーザーがこれまでのアプリ操作の延長で暗号資産を触ってみたい、と思える目線に合わせながら進めています。

ただし、今後段階を追ってサービスを拡張していく予定です。例えばブロックチェーンゲームを始めるためにわざわざ日本円を入金することなく、メルカリの売上金を使ってすぐ始められる、というものを計画しています。このようにメルコインでは長いロードマップを見据えてチャレンジするつもりです。

房安氏: すでに暗号資産に親しんでいるユーザーに対するサービスと、今後参加するマスのユーザーに対しては必要なサービスでは全く違う、ということですね。この観点から機能を絞るメルコインさんの方向性は理にかなっていると改めて思いました。

天羽氏: 中村さんにお聞きしますが、現在メルコインが獲得した50万口座を、今後どう売買や、マネタイズにつなげていくのか、についてどのようなお考えがありますか。

中村氏: そうですね。メルカリのユーザー層には他の取引所やサービスとは異なり、暗号資産に慣れていない人が多くいます。そのため、従来の暗号資産の取引量を伸ばすためのアプローチとは異なり、ユーザーが日常使うアプリの中で自然に触れられるサービスとして展開できるか、それがサービスを楽しむ時間を増やせるか、を重視した拡張方法を考えています。

米山氏: それを聞いて、メルコインさんの発想はLINEと非常に似ているものがあると感じました。これまでLINEメッセンジャーアプリでもそれに近いアプローチによってユーザー獲得に繋がった例があります。

例えば、LINEアプリのウォレット機能にある「LINEPAY」の残高と「LINE BITMAX」の残高を並べて表示しました。これを見て普段買い物で使う日本円と暗号資産を同じ土俵で考えることに興味を持ったユーザーが新たに口座を開設していました。このように日常的な体験の延長でサービスを伸長させてきた戦略はメルコインさんに通じるものがありそうです。

房安氏: メルカリさんもLINEさんも1つのアプリケーションから展開しているため、戦略上でも共通点がありそうですね。

スタートアップとの協業を目指し総力戦で日本をWeb3大国にする

房安氏: 最後になりますが「日本はWeb3大国になりうるか」そして「日本のWeb3市場で今後新しく登場するスタートアップとの協業や競争」について皆さんのお考えをお聞かせください。

天羽氏: 現在アメリカの規制が厳しさを増していく一方で、日本と香港はWeb3技術や暗号資産の規制整備が進んでいると言われます。

特に日本は行政とも一体化して展開しているため、比較的Web3の普及規制が進みやすく、他国より優位に立てる状況にあります。また日本がコンテンツ大国であることから、NFTを活用して国際的な存在感を高めるチャンスが到来することを楽しみにしています。

しかし一方で、バリューチェーンをどう構築していくのか、トークンをどう作成し流通させるのか、市場が広がる中でどうコミュニティのマネジメントをしていくのか、など多くの課題にも直面すると予想されます。この点ではCoincheck Labsでも出資をしておりスタートアップと協力するメリットが多分にあると思っています。

米山氏: 天羽さんの仰る通り、日本においてこれまで省庁や業界団体の方々が取り組んできたルールメイキングの恩恵はとても大きいと思っています。

LINEグループとしてはブロックチェーンを社会インフラにしたい、という思いがあります。そのためには「Web3のサービスだ」「NFTだ」と言われることなく自然な形で存在できるよう環境整備を行っていきたいと考えて、今後も取り組んでいきたいです。

また本日は消費者向けの話題が中心でしたが、実は法人向けのサービスも展開しています。現在はスタートアップ企業の支援よりも大手企業との協業に注力しています。規制が明確になった日本でそれに準拠した方法で事業創造のサービスを提供していますので、一緒に盛り上げていければと思っています。

中村氏: 私は日本がWeb3大国になるか、という問いに「絶対にしていく」という姿勢で臨んでいます。

これまでメルコインでは、ユーザー体験をより親しみやすいものにするために海外のユーザーフレンドリーなプロダクトをベンチマークしてきました。しかし、その海外サービスですらまだ行き届いていない部分があると思っているので、我々がそれをさらに超えていきたいと思います。

また、現在日本は世界的に見てもまだビットコインの保有量が少ない、あるいは株式や債券に比べて取引規模が少ない、などと言われています。メルコインとしてはそれを度外視してでも、暗号資産の実用性を高めるためのアプローチを貫きたいと思います。

とはいえ、まだ我々のサービスは発展途上ですので今後マーケットプレイス、NFT、ステーキング、プラットフォーム事業などWeb3・ブロックチェーン事業だけでなく、それ以外の分野も含めて幅広い観点からシナジー効果が期待できるスタートアップ企業とは積極的に協業していきたいと考えています。

房安氏: ありがとうございます。登壇者各々のCEXが取るマスアダプションに向けた方針には異なる戦略はあるものの、共通の方向性があることを感じることができました。

中でも口座数の増加については、三者が共同で取り組むことでWeb3とクリプトのユーザーが増える、という確信を得ました。

来年2024年には四年毎に訪れるビットコイン半減期を迎えることもあり、取引所やWeb3業界もこれまでの弱気相場に何かしらの変化を期待していることと思います。今回のセッションにも見られたように各社が仕込んできた準備が今後実を結ぶことを楽しみにしています。ご登壇者の皆様、会場にご参加の皆様ありがとうございました。