【イベントレポート】Web3 Development MTG vol.7「NFTのマスアダプションと 持続的なエコシステム拡大に向けた次なる一手とは」2023.4.7

株式会社Ginco

概要

株式会社Gincoでは、Web3の普及と発展に向けて、「Web3 Development MTG」というイベントを開催しています。第7回を迎えた今回は「NFTのマスアダプションと 持続的なエコシステム拡大に向けた次なる一手とは」を主題に、トークンエコノミクスの未解決な課題とその展望について業界の第一線で活躍する方々をお招きして、弊社Ginco代表取締役社長の森川 夢佑斗をモデレータにパネルディスカッションを行いました。このイベントレポートではその概要をコンパクトにまとめてお届けしたいと思います。

登壇者のご紹介

森川氏:皆様、本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。今回は雨が降っておりますが、こういう日に集まる方々ですので濃い話ができる、そんな予感がしています。特に今回はNFTを軸にたくさんの取り組みをされている方々ですので私もお話できることを楽しみにしておりました。ではさっそく登壇者の皆様からご紹介をよろしくお願いいたします。

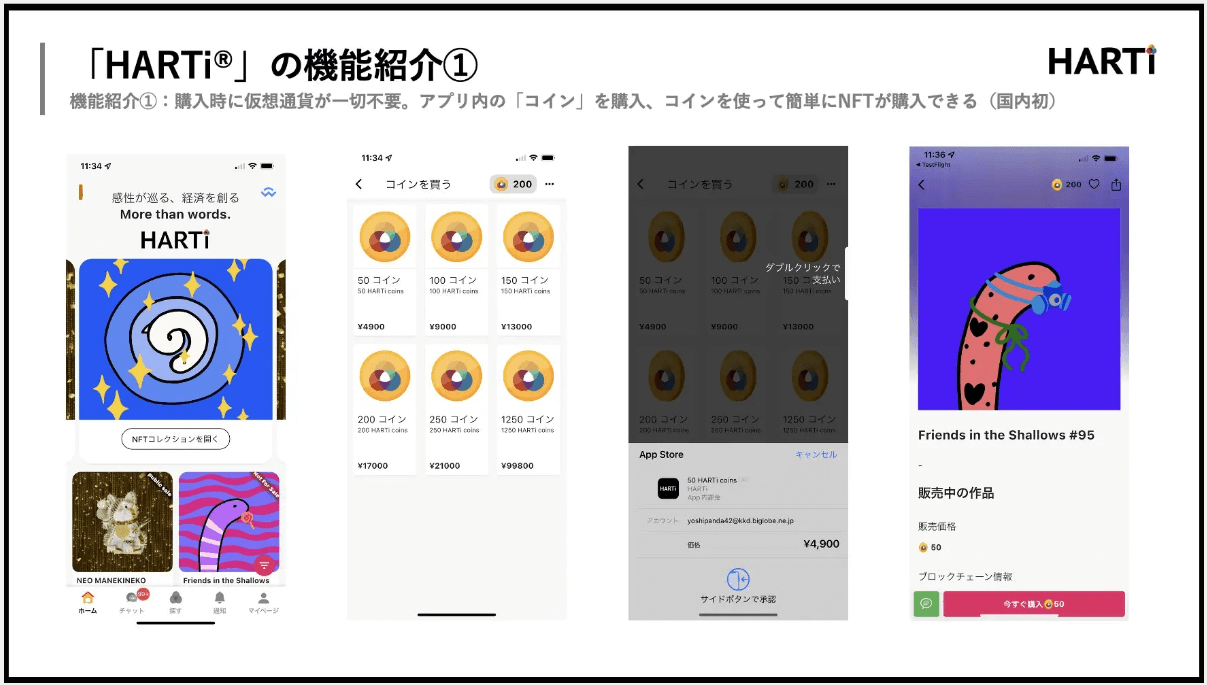

吉田氏:株式会社HARTiの吉田勇也です。弊社は2019年に創業し、2021年3月にWeb3に参入して今NFTプラットフォーム「HARTI」を展開して、アプリなどを通して様々な社会実装を行っています。本日はよろしくお願いいたします。

山田氏:株式会社フィナンシェ執行役員の山田智也です。弊社はトークン発行でのクラウドファンディング、ジェネラティブNFT、IEOなどWeb3を一気通貫でサポートしている会社です。よろしくお願いいたします。

鈴木氏:MetaTokyo株式会社の鈴木貴歩です。MetaTokyoは、Fracton Ventures、アソビシステム、ParadeAllで共同してWeb3メタバースのDecentralandに「MetaTokyo」というエリアを保有しておりまして、そこを拠点に海外発信をしています。最近ではファッション雑誌との共創プロジェクトを行ったり、奈良の長谷寺を取り上げて日本文化の発信したりしています。本日はよろしくお願いします。

森川氏:ありがとうございます。では早速本日のお題に沿って進めてまいります。

テーマ① 2021から2022年のNFTブームを機に業界的に様々な影響があったと思いますが、2023年に至るまでどういった変化がありましたか?

吉田氏:株式会社HARTiがスタートしたのが2021年3月でしたが、当初はアーティスト版『UUUM』のようなプロダクションをやっていました。現代アートを売ることは難しいと感じていた時にNFTブームが来て、「アート✖ NFT」の相性の良さからこの業界に参入しました。

ただ、NFTというとエンタメやGameFiなどで展開するのが正しいとは思いつつも、企業がマーケティングとしてどうNFTを使っていくかについてノウハウを培ってきた経緯から、2023年には企業のNFT参入を支援しています。

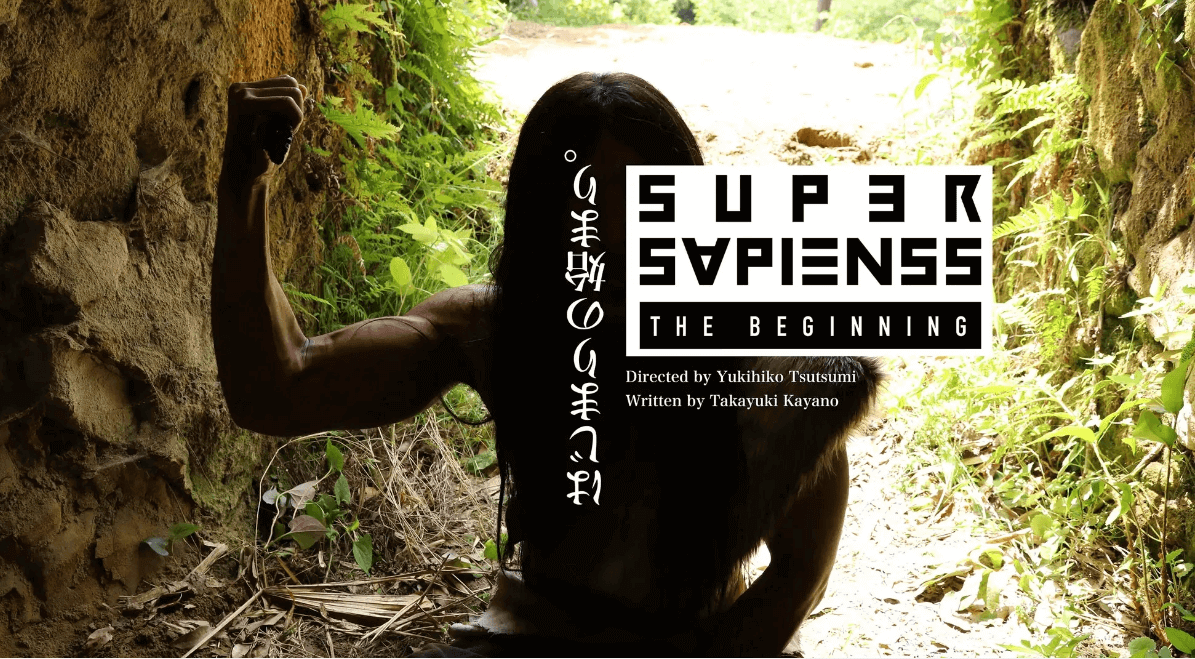

山田氏:株式会社フィナンシェの主な活動として、昨年2月に日本初のエンタメDAO「Super Sapienss」でNFTを販売、2022年2月頃に神椿市のメタバースコミュニティ「神椿 DAO」でNFTを発行しました。当時は市況も良く売りやすかった時期でしたが、それ以降ユーティリティを気にする人が多くなり徐々に難しくなってきました。ただそれでも金額にして前者は5000万円、後者は1億くらいのプロジェクト資金がNFTを通して集まったのは、コミュニティの醸成を販売側が積極的に関わったことが鍵になっていたと思います。

鈴木氏:私がブロックチェーンに触れたのは2016年頃で、当初は音楽の著作権にブロックチェーンを活用したいと思っていました。2018年にクリプトウィンターを迎えたことで一度業界が落ち込みましたが、2020年末頃に『NBAトップショット』の登場をきっかけにやっとエンタメ業界にユースケースが出てきました。その後2021年初めに『クリプトパンクス』が登場したあたりから音楽業界にも明るい兆しが見え、既存の音楽業界に新たなビジネスモデルを入れていきたい、ということから業界のイノベーターとつながりながらNFTの新たな可能性に気づきました。

その後NFTだけでなくDAOプロジェクトを作ったり、従来の仮想空間とは違うオーナーシップや相互運用性などに可能性を感じてメタバース『MetaTokyo』を展開し始めたりして今に至っています。

森川氏:ありがとうございます。NFTというのは一般の暗号資産を知らない方々にも受け入れられる可能性があるので面白いですね。今は特にNFTによって投機的な部分がそぎ落とされて、NFT独自の価値を中心としたコミュニティなどの価値が見定められている状況にあるのかなと思います。それでは次の質問です。

テーマ② 改めてNFTの「魅力」や「特徴」について教えてください

森川氏:NFTもWeb3の市況が1サイクル終わった感じになりましたが、NFTに関わって嬉しかった、などの手触りのある話を聞いてみたいと思います。

吉田氏:実は私自身が書道で色々な国に行ってパフォーマンスをしてきた経験がありまして、そこからアートをデジタルにして作品を保存し資金調達したい、というニーズを感じていました。NFTが登場したお陰でそれが一瞬で可能になった感覚があります。

2021年頃はアート寄りのNFTが流行しましたが、その後NFTはアートだけではないことに気づかされました。NFTというのは「紙」みたいなもので、紙は活版印刷技術が登場して印刷ができたり、折ったら折り紙になったり、文字を入れたら契約書にもなったり、とNFTも使い道を開発できるところが魅力だと思っています。

NFTの特徴としては、グローバルに非言語のコミュニケーションができる一大プラットフォーム上で作品を展開できるので、日本人も海外に行って世界と勝負しやすくなったところだと思います。さらには世界の銀行口座を持っていない人でも、それこそGincoさんのような仮想通貨のウォレットを持っている人なら誰でも市場を開拓していけるところも魅力だと思います。

森川氏:NFTにしたことでアートを見つけてもらいやすくなる、というのはありましたか?

吉田氏:昔はそうだったかもしれませんが、今はもうそれはないかなと思います。見つけてもらったところから、“推し”(様々な形でアーティストを応援する活動)をもっと推せる、というのがNFTによる特徴ではないかと思います。

森川氏:“推し”を推せるというのは確かにありますね。推している人たちとの繋がりが強くなるのは分かる気がします。推し活と言えば缶バッヂを100個くらい持っている人がいますが、あれは凄いですよね。ああいう活動というのは誰かが教えているんですか?

山田氏:確かにNFTでも缶バッヂのようなことが起きていて、NFTを多く保有する方には例えば10個、30個ごとにユーティリティを付けたりしています。しかし4000体発行しているうちの100個を一人で持っている人も中にはいて、多くNFTを持っている人同士の繋がりや仲間意識が生まれているのは面白いと思います。また、NFTが二次流通すると手数料が自動でクリエイターに入るので、買えば買うほどクリエイター還元になる、という動機があるのだと思います。自分がそこに直接貢献できることでファンのエコシステムが出来上がるというのもNFTの魅力だと思います。

森川氏:なるほど。たとえば「20個持っている」というのはどこで示せるんですか?

山田氏:TwitterやDiscordがそれを披露する場になっていて、よく「GM(Good Morning)画像」として自分の持っているNFTで挨拶をしたり、DiscordではよくNFTを紹介するチャンネルがあるので毎日10個くらい投稿していたりすることもあります。

森川氏:すごいですね。僕なんかは缶バッヂのような物理的なものとNFTは違うんじゃないかと思ってしまいますが、もうNFTが浸透しているんですね。

山田氏:そうですね。逆にネット上では今まで「俺すごい」を表現しづらいところがあったので、「世界で1個しかないものを持っている」「たくさん持っている」というのを表現する動機が生まれているのかと思います。

鈴木氏:フィナンシェさんの凄いところは、”真水”で推せるというところですよね。例えばAKBを推すのにCD100枚箱買いしてそこから握手券だけ抜いて後は捨てる、みたいなことがありますが、これはエコじゃないしサステイナブルじゃないですよね。缶バッヂやCDというのはその売上の何割が報酬としてクリエイターに入るかは微々たるものになりがちですが、フィナンシェさんの場合その還元がほぼプロジェクトに真水で入る点はサステイナブルですね。

僕は最近企業の方に、NFTはライトユーザーに網をかけるために使った方がいい、と言っていまして、CDを1枚買うくらいの人やTiktokしか見ていないくらいの人を引き上げることができるものだと思っています。今まで企業はライトユーザーに対してデータベースを作って個人情報にコストをかけて販促してきたと思います。ですがNFTを使えばその管理をパブリックチェーンに投げることができるのでとてもメリットがあります。

しかもNFTであれば国境を越えたユーザーであってもファンを把握できるので、そこにエアドロップをしたりコミュニケーションを取ったりしてエンゲージメントを高める取り組みが行えるのはとても大きいと思います。

弊社の「MetaTokyo」で言えば、自分が土地を持って町の一部を作り、そこで企業などからお金をもらってイベントを行うことができますが、このようなことはWeb2ではできませんでした。Decentralandでは自ら手を挙げてプロジェクトがDAOで承認されれば助成金が下りる仕組みにもなっているのも、クリプトやNFTならではの特徴だと思います。

森川氏:ファンとクリエイターが協奏してクリエーションして、それがかみ合っている感じがありますね。吉田さんはこれについて付け加えはありますか。

吉田氏:鈴木さんの仰る通りで、例えば今LINEさんのスタンプをゲットすると公式アカウントに登録されて通知が来る、という仕組みがあってこれでライトユーザーをセグメントしてそこにリーチしやすくなっている、というの成果はあると思います。

しかし、NFTの場合そこにもうワンアクション起こして深いつながりを作り出すことができるので、これが意外にワークしているのが面白いところだと思います。

森川氏:NFTによる企業のマーケティングのニーズは結構あるんですか?

吉田氏:そうですね、多いと思います。企業さんはどうしても新規に目が行き、リピーターの獲得やエンゲージメントを高めることがけっこう難しいと聞いています。そこでNFTにするとマーケティングをオートメーション化できるようになるので、最近のChatGPTしかりで自動化されていき、この領域に企業がお金を費やす動機はとても強いと思います。

森川氏:コミュニティ運営についてお聞きしたいのですが、フィナンシェさんの場合プロジェクトはどう進めているのでしょうか。プロジェクトが独自で頑張るのでしょうか。

山田氏:トークンを使ったコミュニティ運営にはフィナンシェ側が結構関わっています。というのもコミュニティが長続きしてトークンやNFTの価値が上がれば皆がハッピーなので、新規のファンを増やすためにコンサルをしながら進めています。

森川氏:なるほど、皆さんコミュニティ運営に困ったらフィナンシェにお聞きください(笑)

テーマ③ これまでのご経験から、NFT✖ビジネスを検討する上で、注意すべき点や今のうちに進めておきたいことは?

森川氏:今日は事業者さんが多いので、ここは知りたい方も多い質問だと思いますがいかがでしょうか。

鈴木氏:エンタメであれば注意すべき点は2つあって、1つは「新たな売上を期待すること」。例えばNFTを立ち上げたとしても、プロジェクトのトータルの売上を見てみるとライブでのTシャツの売上がNFTに移っただけ、みたいなことが起きるのでこの点を意識したほうがいいです。

もう1つ注意すべきは「ファンが喜ぶかどうか、を考えること」。最近であれば、BTSがNFTに参入することに対して、ファンが投機的な人が入ることを嫌がり反対が起きました。大事なのは創業の時の本質とNFTの持つ価値が結び付いているかであり、そこに繋げていかないとファンの納得感が生まれないと思います。

森川氏:ゲーム領域では、UBISOFTでNFTを売ることに対して大炎上していましたね。

鈴木氏:ゲームとメタバースにNFTというワードが結び付いた瞬間、炎上します(笑)

森川氏:やはりファンの気持ちを理解した上で寄り添って提案しながら進めないといけないところですね。このあたり山田さんはどうお考えですか。

山田氏:そうですね。既存ファンと新規ファンについて分けて考えることが大事だと思っていて、例えば弊社の「SUPER SAPIENSS」のNFT保有者の半数弱は既存ファンで、残りは新規保有者です。日本では今NFTの保有者数は2万人程度だそうですが、これら新規の人にささるビジョンやユーティリティを提示できるかどうかが大事だと思います。また、暗号資産を持っている人は数百万人いるので、そこにどうリーチできるか、もセットで考えています。

森川氏:どうしたら2万人が10万人になりますか?

山田氏:1つはETHで買うところにハードルがあると思います。「神椿市」のNFTはかなりテコ入れしたことで売上の20%分はクレカで売れましたので、まずは購入のハードルを下げること。そして、まだNFTが分からない人が多いので、ただ絵が好き、という人が買ってみて気づいたらそれがNFTだった、というしかけを作りたいと思っています。

森川氏:吉田さんもアプリについて同様のことをお考えだと思いますがいかがですか。

吉田氏:まさに山田さんの仰るとおりで、Web3やNFTを知らない人を相手にするとどうしてもかっこいい言葉を使いたがってしまい、「ウォレット」という言葉を出すことすら躊躇してしまいます。どこまでユーザーのことを考えられるかが大事なので、企業さんも素晴らしいコンテンツがあれば売れる、と思ってしまいがちですが、それこそ「着想は大きくてもいいから着手は小さくいく」というスタンスで、専門家がいるならそこを頼りながらNFTを配布し、一緒に空気感を醸成して進めていく、というのが時間の面でもコストの面でも良いです。特に着想の部分は専門家が関わった方が進めやすいのでは、と個人的には思っています。

テーマ④ 今後注目しているNFTのユースケースや業界の展望についてお考えを教えてください

森川氏:このテーマはご参加の方皆興味がおありかと思いますが、今のトレンドからこうなる、みたいな話をお願いします。

山田氏:注目しているのは、音楽NFTです。そしてフィジカル(実物)と連動するNFTも流行する気がします。例えば海外のプロジェクトでは自分が持っているNFTをフィギュアにしてもらえたり、音楽で言えばライブの特別価格優待を受けられたりするのは面白いと思っています。

鈴木氏:最近芸能事務所AmuseさんでBabymetalのファンクラブNFTを出しましたが、こういうビジネスモデルは日本特有のもので、これをグローバルに展開して成功事例が出るといいなと思っています。

そしてもう1つ、昨年11月のDecentralandのメタバースイベントで「MetaTokyo」に4日間で2万人が来場しまして、この2万人という数字はそれほど大きくはないですが、注目すべきはその国の数。見てみると101ヵ国から参加していました。これを見てメタバース、NFT、ブロックチェーンの可能性を見ることができたと思います。

僕は今世界で活躍している日本人は大きく2種類だと思っていて、1つはファッションデザイナー。もう1つは建築家。となると、これは日本人はメタバースばっちりだ、メタバースから次の安藤忠雄さんが登場してもおかしくないのでは、と思っています。

森川氏:ファンクラブは日本特有と聞きましたが、ファングッズとしての缶バッヂや推し活も日本特有なのでしょうか?

鈴木氏:缶バッヂは海外にもあって、アメリカのライブ会場には缶バッヂの自動販売機も設置されています。『DEADMAU5』という有名なDJが缶バッヂをNFTにして、買うと中身がランダムで出るようになっていて、これが知らない人同士のコミュニケーションツールにもなっています。

吉田氏:私はこれからのトレンドとして、いつかアート界ではサザビーズのようなアートの本丸の話題が来ると思っていまして、アートオークションの本場・香港では、富裕層がアートをプライベートジェットで買って、それを持ち帰るのではなく香港の倉庫に置いておいたままなのだそうです。絵画などはただ所有権が変わっているだけで、ほぼ先物取引みたいになっています。

なので、もし今後NFT絵画がますます本格化した場合に、日本の羽田空港でも香港のような倉庫を作っていけば、これだけでも日本のGDPが成長するのでいいのではないか、と期待しています。

鈴木氏:余談ですが次のトレンドを考えるのに、例えば最近話題のChat「GPT」や「NFT」、「Web3」のような、次に流行しそうなアルファベット3文字をみんなで考えるといいかもしれないですね。「クリプト」というとあやしい響きになりそうで(一同・笑)

山田氏:NFTの消費活動の観点でいくと、弊社の『Supersupienss』ではNFTの保有数や保有期間に合わせてトークンを配るエコシステムを作りたい、あるいはグッズ、チケットをもらえる、というシステムを今後展開していきたいと思っています。

吉田氏:あと、AIが台頭しているので、また業界のブームに火が付き直すかもしれませんので、これはわくわくしますね。

森川氏:AIもいいですが、やりとりがチャットボットみたいだと気持ちが萎えたり、全てテンプレートみたいに同じにならないですかね?

吉田氏:そうですね。ただ、もともとバーチャルならそれに対しての期待値は下がるので、それが逆にメリットにもなりそうです。例えばコミュニティマネージャーを人間がやって炎上することがありますが、それをAIがやっていると分かれば間違えても許される、みたいな使い道もありそうです。

森川氏:なるほど。最後はまたもやAIの話をしてしまいましたね(笑)このあたりで一度区切り、視聴者の方からのご質問にお答えしたいと思います。

質疑応答

Q.市況に関わらず今フィナンシェに勢いがある理由は?

山田氏:コミュニティごとにプロジェクトのデザインがきちんとできているところが挙げられるかもしれません。トークンがあることで、クラブチームや企業などプロジェクト全体で価値を高めようとすることに魅力を感じて、うまくかみ合って良くなっているように感じます。

Q.NFTはライトユーザーに向いているとのことですが、網をかけた後にリテンション(顧客維持)はどうすればいいですか?

鈴木氏:極端に言えばリテンションにこだわらず、コアユーザーをしっかり惹きつけておけばライトユーザーは定期的なキャンペーンを張ることで維持することができる、と考えることもできます。ただしコアユーザーへの報いと全体への平等性の配慮についてはバランスを取ることも大事だと思います。

Q.グローバルを見据えた上で抑えるべきポイントは?

吉田氏:国によって規制は様々あってここがアメリカか、日本か、など国境に注目しがちですが、それよりもブロックチェーンが大事だと思います。ETHやPolygonではコミュニティが違うので、そこをどううまく取り入れるかが大事かと思います。

(※ご回答については内容を割愛いたします)

森川氏:今回は本当に手触りのあるユースケースを広く、そして深くお聞きすることができました。NFT業界の第一線に立つゲストの方々から貴重なお話をいただくことができました。ゲストの皆さまと当日傍聴くださった皆さまに改めて御礼を申し上げます。ありがとうございました。

まとめ

今回のWeb3 Development MTG Vol.7では、NFTブームが一旦収束し新たなフェーズに入ろうとしている今、「NFTのマスアダプションと持続的なエコシステム拡大に向けた次なる一手とは」を主題にセッションを行い、NFTの魅力、企業のNFT導入の注意点、次のNFTトレンドについてお話いただきました。

今回特に印象に残ったのは、企業がNFTのユースケースを開発をするにはその企業の持つ経営の本質部分に立ち返るべき、という内容でした。NFTを通して魅力的なコンテンツを提供したい、と企業が考える一方でファンや消費者は、今までに味わったことのない体験、人との繋がりなどに価値を置いています。今回ご登壇された御三方はこのユーザー視点に立ってWeb3・NFTに賭けている、そんな熱気を会場にいながら感じることができました。まだまだ質疑応答など取り上げきれなかった業界の話題が盛り沢山でしたので、ご興味があればぜひDEV MTGに足を運んでみてください!

弊社Gincoでは、ブロックチェーンの活用を検討されている企業様向けにブロックチェーン導入支援・コンサルティングサービス等を行なっております。もし、セミナー参加者様、本レポートをご覧になった方で興味・ご関心がございましたら、下記の弊社概要欄よりお問い合わせください。