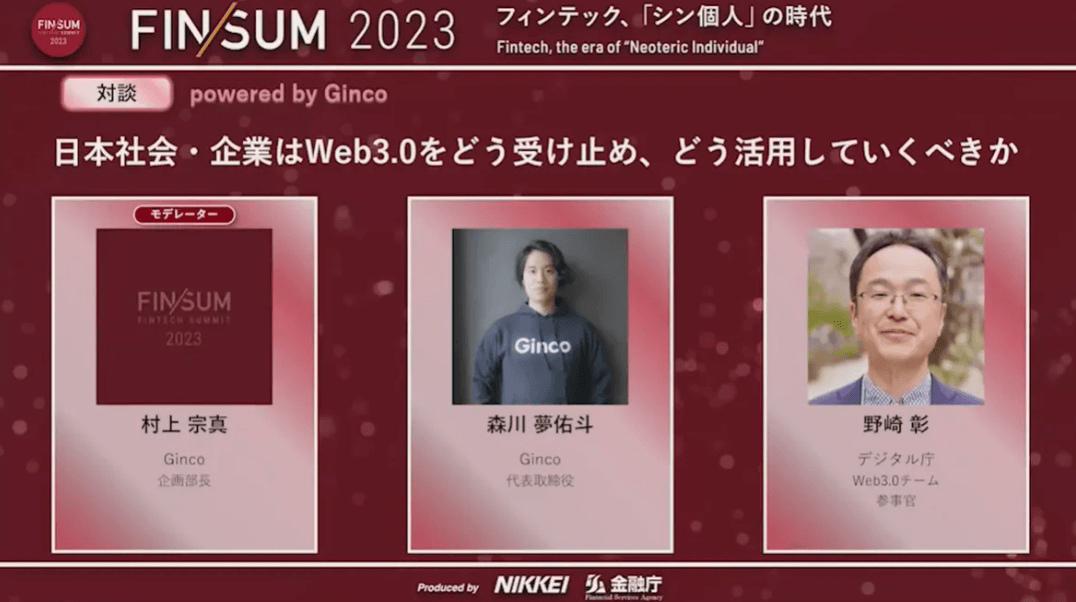

【イベントレポート】FIN/SUM2023 トークセッション「日本社会・企業はWeb3をどう受け止め、どう活用していくべきか」

株式会社Ginco

概要

2023年3月28日から31日の4日間、金融庁&日経新聞主催のフィンテックカンファレンスFIN/SUM2023が開催されました。今回はトークセッション『日本社会・企業はWeb3をどう受け止め、どう活用していくべきか』にて、当社の代表・森川と村上が、デジタル庁でWeb3.0研究会の活動に取り組まれてきた野崎参事官と登壇いたしましたので、その内容をダイジェストしてレポートさせていただきます。

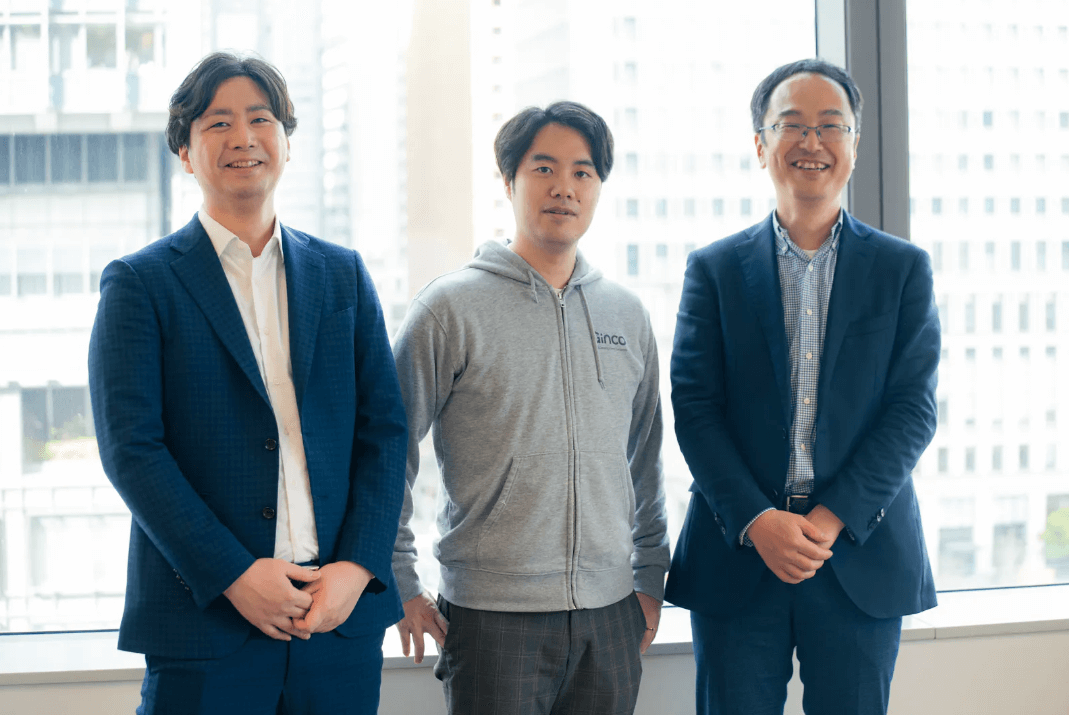

登壇者のご紹介

- デジタル庁 Web3.0チーム 参事官 野崎 彰様

- 株式会社Ginco 代表取締役 森川 夢佑斗

- 株式会社Ginco 企画部長 村上 宗真(司会)

村上氏:本日はデジタル庁の統括官付き参事官の野崎様とご一緒し、日本社会と企業がWeb3をどう受け止めどう活用していくべきか、をテーマに議論していきます。Web3が日本や世界の社会課題解決に資するような形で発展していくために、どのようなエコシステムが必要か。安心・安全な利用環境作りのために必要なことは何か。Web3に限らずエンジニアを中心に人材不足が課題とされる中で、どのような方策が考えられるのか。このような点でお話をお伺いします。

森川氏:株式会社Ginco代表の森川と申します。 私は京都大学の法学部在学中の2015年にブロックチェーンに出会って8年経ちましたが、2017年にこのGincoを創業して今に至ります。またブロックチェーンの入門書やNFTに関する解説書等を執筆させて頂いております。これまでビットコインが注目され、その後DX関連のテクノロジーとして注目され、今はNFTがブームになり「Web3」という言葉が登場しましたが、イノベーションにどうブロックチェーンを活用していくか、を企業などが今検討しているところかと思います。本日は大きなテーマですが野崎さんと一緒にお話しさせて頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

野崎氏:デジタル庁参事官の野崎と申します。金融庁の出身で様々な業務を経験しましたが、昨年秋からWeb3の担当の参事官を拝命しました。政府全体としてWeb3をどう推進するか、環境整備を進めていくのか、について取りまとめております。今日は森川さんと広範囲な話ができることを楽しみにしております。よろしくお願いいたします。

Web3の産業発展のために必要なエコシステムやインフラとは

村上氏:最初に、Web3の世界観を見通す上でデジタル庁が昨年の秋から冬にかけて実施したWeb3研究会の議論を簡単にご紹介ください。

野崎氏:デジタル庁では昨年の10月から12月にかけてほぼ毎週のペースでWeb3研究会を開催しました。 座長は慶応大学の国領二郎先生にお願いして10名程度で議論を進めてまいりました。

Web3というとNFTやDeFiなど個別のサービスに目が行きがちですが、政府の方針を考えるにあたってもう少し大きな枠組みで可能性を探ることにしました。また、Web3の定義もあえてせずに「新たなテクノロジーを活用した分散アプリケーション環境とその下に構築される世界観」と捉えて議論していきました。

特に経済社会の中核である金融、会社組織、ガバナンス、トランザクションなどがWeb3によって大きく変わっていくことに対してどう向き合っていくのか、可能性がある一方で色々なリスクもあり、そのバランスを取りながら議論してきましたが、Web3の魅力は何か。それは「オープンソフトウェアで構築されていること」だということにたどり着きました。パブリックブロックチェーンやスマートコントラクトはオープンソースであることで、国境を超えて世界中の誰もが自由に学び合い、作った部品をさらに組み合わせて新たなものを作っていけるところがWeb3の画期的な魅力だと考えました。Web3の健全な発展を目指す上で政府としても規制をスピーディに変えていくべきとのコンセンサスが生まれ、この特徴を大切にしていかなければいけないと考えております。

これを議論の出発点として、組織の垣根を越えてどう連携していくのか、新たなWeb3の世界でどういった協業があり得るのか、について森川さんにお伺いできればと思います。

森川氏:まさにWeb3においてオープンソースである点がポイントです。このブロックチェーンという技術で一番最初に出てきたビットコインも「サトシナカモト」という方が書いた論文をベースに作られたオープンソースのソフトウェアです。それを有志のエンジニアが中心となって開発したものであり、企業が開発を主導してきたものではありません。金銭的な報酬をベースに開発者が集まったわけではなく、オープンソースのソフトウェアを皆が共同で立ち上げていった、という成り立ちがあるわけです。

中にはイーサリアムや様々なブロックチェーンの開発を特定の企業が主導しているものが確かにありますが、基本的には「オープンソース」をベースにしてエンジニアを含めた多くのステークホルダーが関わりながらコミュニティが主体になって技術的な革新を担っていく、というコンセプトで広まっています。これが「DAO(Decentralized Autonomous Organization)」と呼ばれることがありますが、今までのように企業が何かを作り上げてそれをエンドユーザーが使う、というようなエコシステムとはその成り立ちに違いがあるわけです。

先ほど、部品を活用して誰でも自由にいろんなものを作れるようになる、と野崎さんが仰いましたが、まさにそこが革新的なところで、特にDeFi(分散型金融)という領域においては顕著です。例えば「Decentralized Exchange(DEX)」という、スマートコントラクトという仕組みを使ってブロックチェーン上で発行される暗号資産・トークンを相互交換する、という仕組みがありますが、その機能を実現するプログラムもオープンソースで公開されているため、他のアプリケーションに「左から右へ」というように取り付けることもできるわけです。

このようにして新しいものを作る仕組みは「マネーLEGO」「DeFi LEGO」などと呼ばれ、1つ1つが機能する部品でありながら、さらにそれをLEGOブロックのように組み合わせるだけで新しいものが作れる。このオープンソースの特徴によってエコシステムが成り立つところがWeb3の面白さと言えます。

このため爆発的に新しいものがどんどん生まれてDeFiなどが急拡大していったわけですが、そこに企業が関わるとどうなるか。オープンソースのソフトウェアは大体無料公開されているため、本当に安全で使っていいものなのか、許諾や権利はどうなっているか、という議論になります。そしてそれを使ってどうマネタイズするんだ、自分たちのエリアをどう広げるか、アセットをどう蓄えるか、という話になってしまいます。

一方でオープンソースというのは、この空間を皆で使って皆で耕していこうよ、というものであり、一種の慈善活動のような献身的なコミュニティの性質があることで、今まで企業が行ってきた商用利用や営利活動のスタンスとの間にギャップが発生します。ここが企業がWeb3を志す時にしばしば直面する壁になっています。

そこでどうするか。いかに自分たちの力でグロース(成長)やビジネスを拡大していくかではなく、産業・業界としてどう力を合わせて共に繁栄していくのか。このコンセプトのアップデートこそがブロックチェーン・Web3の前提条件として一番重要だと思っています。

しかもブロックチェーンやWeb3の領域というのはすでにテクノロジー自体がそのコンセプトを実現しているため、エコシステムやインフラはもう整っているわけです。だからこそ一番大事なのは、我々ビジネスに関わる人たちのスタンスを一つアップグレードしていくことだと思います。

政府はWeb3にどう向き合っていくのか

村上氏:Web3というつかみどころのない新たな世界観に対して政府がどう取り組むべきか、について野崎参事官はいかがお考えでしょうか。

野崎氏:Web3の定義も明確にできない中で、政府としてどのような政策を打ち出していくのか、非常に悩みましたし議論も尽きないテーマでした。ただ「Web3とは何だ」と議論し始めるとさらに一年かかってしまうため、それよりも目指すべき未来像をあえて定めませんでした。

というのも、先ほど森川さんが仰ったように無限の組み合わせができる世界なので、それに対して政府が「Web3はこうあるべきではないか」と言うのではなく、「チャレンジする環境を作ろう」というアプローチに切り替えました。そのための不都合を取り払い、環境整備を後押しできるように議論を進めてきました。

特に研究会の有識者の方が仰っていたことが「ウーダループ(OODA LOOP)を回したらどうか」ということでした。もう聞き覚えのある方もいらっしゃるかもしれませんが、「ウーダ(OODA)」とは、Observe(観察する)・Orient(方向づける)・Decide(決断する)・Act(実行)いうものです。従来のような「PDCA」を一年かけて回していく、というイメージではなく、アメリカの空軍の戦闘機のパイロットのように、自分がコックピットに入って自分の判断でやれることをやっていく。政府も民間の事業者の方もこの意識を持ってWeb3の世界に向き合っていく必要があるのではないか。このループに入っていくことで皆さんが有機的に繋がってより良いサービスができ、良い循環ができていくのではないか、とWeb3の研究会では議論しておりました。

理念は分かったので次に政府がどう実際にウーダループを回していくのか、についてがこれからの課題です。先ほど森川さんが仰ったようなDAOという自律分散型の組織をWeb3研究会でも立ち上げてみて、実際に自分たちでDAOを回しながらいろんな意思決定をしていますが、このような新たな挑戦をすることで試行錯誤して世界観を作っていければと考えております。

村上氏:今までPDCAで回ってきた世の中がウーダループに変わっていく、ということについて森川さんはいかがでしょうか。

森川氏:ウーダループの話はまさにその通りだと思います。ものすごく変化が激しいブロックチェーンやWeb3のニュースを見ていると、昨日言っていたことと全然違う、あるいは一番大きな取引所が急に無くなった、というようなことが起きています。一年前に当たり前だと思ったものが翌年使えない、ということが多々あり、常に考えを巡らしていくことが必要になっています。

そこで先ほどのウーダループの話を踏まえると、まさに「Decide(決断する)」と「Act(実行)」というところがとても重要だと思います。人の育成という観点においても自ら考え決断しアクションを取り、その結果を受け入れることの繰り返しによって人は成長する、と思っています。

その中で特に「Decide(決断する)」は重要だと思います。日本の大企業を批判するわけでは全くありませんが、そのサイクルが長くなってしまうと回転する数が少なくなってしまうため経験が貯まりにくくなります。1回転、2回転している間に小さな組織では5回転ぐらいしています。

私はDAOが登場することで株式会社が無くなるか、に関しては「NO」だと思っていますが、DAOが株式会社を超えるかもしれない、という点については「YES」ではないかと思っております。

例えば、今回のFINSUMは「シン個人の時代」というテーマを掲げていますが、個人がYoutuberになって再生数を稼ぐことで売り上げを上げていますが、多くのスタートアップよりもYouTuberの方が収益を上げているのではと思うわけです。それに関連する話で、DAOは企業とは枠組みが違い、意思決定の流れや様々なバックグラウンドの方々が集まる点において非常に有機的な組織です。まさにそれこそウーダループを実践するに適した組織の形になっています。さらにマネーLEGOの話のようにオープンソースのソフトウェアがあり、それを組み合わせると新しいシステム・プロダクト・サービスを開発できる、となると初期コストが著しく下がっているわけです。

そうなると新しいことを始めるにあたって、例えば今までスタートアップがVC等から大きな金額を調達して人を集めて事業を始めるわけですが、一方でDAOでは少ない元手でもブロックチェーンやWeb3によって新しいサービスを作ることができる環境にあるわけです。こういう観点でいくと、DAOの方が株式会社よりも成功に繋がる可能性が高いと思っています。このWeb3のムーブメント、DAOという枠組みの登場は非常に危機感があるところかと思っています。ですので、このムーブメントにどう向き合うかよりも、自分たちの組織のあるべき姿をどう適応させてテクノロジーやトレンドの最先端領域でどう戦っていくのか、を考えることの方が正しい方向性ではないかと思います。

一方で、株式会社は無くならないにしてもDAOは非常に面白くて軽視できない新しい形であり、このDAOを自分たちの組織の在り方にどう生かすかについては、裁量をどんどんチームに渡して自分たちの会社の中でもウーダループを回して失敗を許容して試していく文化・体制を築いていくべきだと考えております。

Web3産業の安全・安心な環境整備に必要なことは

村上氏: Web3が産業として根付いていくためには安全・安心な利用環境の整備が不可欠と言われますが、そのためにこれから何をすべきか、について伺いたいと思います。

野崎氏:これは非常に重要なテーマです。Web3の可能性について政府でかなり議論した一方で、グローバルの状況を見るとWeb3の世界でセキュリティの脆弱性によるハッキング被害が相次いでいる点が心配事として挙げられます。研究会で調べたところでも昨年末時点でセキュリティインシデントが2021年よりも増加傾向にあり、特にスマートコントラクトが一般化してきたことや、ブロックチェーン技術の特性から生じるスケーラビリティの問題に対処するためにブリッジが使われ出したことによって脆弱性が出てきた、という分析があります。

他にも様々なインシデントが起きていたものを有識者の方に分類していただいたところ、暗号資産取引所や交換所への攻撃、ブリッジへの攻撃、スマートコントラクトへの攻撃、スマートコントラクトに外部データを送る「オラクル」への攻撃、ブロックチェーンのプロトコルへの攻撃、大きくこのように分けられました。ですので、そこを分析してシステム設計者、関係者の間でしっかり対処していく必要があります。

特にこれからDAOを作ってエンジニアがそこにコミットしていくと思いますが、それぞれが別々にセキュリティを組むのではなく、共有できることは共有していこう。分散化の世界の中でも連携できることは連携して数少ないエンジニアの限られたリソースを有効活用していこう、という議論がありました。セキュリティインシデントや不安感を皆の協力で取り除いていくことが重要だと思っています。

村上氏:エンジニアを中心とした連携について森川さんにも今の日本の状況をお伺いします。

森川氏:日本ではDAOやオープンソースの話について勘違いされることがあり、私個人の印象では「分散」と「分裂」は違うと思っています。例えば海外でも、地理的に分散して様々な場所にコミュニティがありますが、情報はしっかり共有しています。

また、セキュリティについて「隠せば安全だ」という考え方が強い印象があります。しかしブロックチェーンやソフトウェアのセキュリティというのは、オープンにしていても破られないものとして作られています。むしろ秘匿化されたセキュリティの方が危険だ、という思想がこの業界の根底にはあります。

日本ではセキュリティについて取引所の事件等が起きた事情もあり会社ごとに閉じてしまっているのは理解できますが、そこはオープンな議論で取り組んでいくべきであり、分散型コミュニティでは帰属意識が高まるため、そこをもっと生かして横に横に情報を連携していくべきだと思います。我々としてもそこを業界の発展に向けてサポートしていきたい、と考えているところです。

Web3エンジニアの不足や技術への理解不足への対策とは

村上氏:一方で、ブロックチェーンエンジニアと呼ばれる人たちやWeb3に関わる人たちの育成やあるべき環境について森川さんの意見をお聞きできればと思います。

森川氏:最近はWeb3人材の求人が増えていることは聞きますし、どうやったら増やせるかについては難しい課題だと思います。ブロックチェーンのプロダクトを作っている企業の場合は実際の開発に携わりながら情報をキャッチアップすることができますが、全ての会社にこの環境があるわけではありません。ブロックチェーン・Web3についての知識をどうキャッチアップするかについて、例えばセミナーなどに参加するのもいいですが、それだけでは十分でないと思います。

テクノロジーの変化が激しい中で教えてくれる人が本当に最新のことを知ってるかは正直わかりません。やはりウーダループで情報をキャッチアップした上で、自分で何かをしていくことが重要です。例えば実際にビットコインやイーサリアムを持ってみたり、それを使ったアプリケーションを触ってみたりします。ブロックチェーンの世界ではよく「Do your own research(DYOR)」つまり、自分で調べよう、ということが言われますが、どうしたらいいですか、と聞くのではなく「シン個人の時代」という本日のテーマのように個人が強く前に進まなければいけないのではないかと思います。

自分でリサーチをするとその人より前に行くことができますので、やはり自分で調べて進めた一歩が、組織や社会を前進させるのではないか。私が皆様に申し上げるのは大変恐縮ですが、こういう風に思っております。私も毎日毎日前に進みたいと思っています。

村上氏:本日はありがとうございました。 我々株式会社Gincoとして様々なお客様とWeb3ビジネスを協奏するデベロップカンパニーとして活動させていただいていますが、本日の話を改めてお伺いして、官だけなく民だけでなく協力してWeb3業界の健全な発展に寄与していきたい、と一段と深く思った次第です。本日は野崎参事官、森川さん、本当にありがとうございました。