【企業向けweb3セミナー】DeFi(分散型金融)・Web3技術、既存ビジネスへの活用ポイントとは?

株式会社Ginco

概要

本ウェビナーでは、多くの人・企業にサービスや商品を提供している大企業におけるweb3活用事例やトレンドについて、弊社Gincoの取締役副社長・房安 陽平が様々な企業をサポートしてきた経験を元に、暗号資産やNFT等のデジタルアセットの活用方法やメリット、金融的な側面をもつweb3サービスを実現する際のハードルなどについて解説しました。

本レポートでは、ウェビナーで語られた内容をダイジェストしてお伝えさせていただきましたので、ぜひ「Web3を事業にするとは」というイメージを膨らませる材料としてご活用ください。

Gincoの事業内容紹介

弊社Gincoは「Web3 Development Company」というキャッチコピーをもとに、企業様のWeb3への進出をコンサルしプロダクトを通して支援させてもらっている会社です。Web3普及を推進させるためにデジタルアセットを使ったユースケースを作るハブになる、というコンセプトで事業を展開しています。

これまでは暗号資産取引所様とのお取引から始まり、その後証券化の波に乗りSTOにも参入、近年はGameFi、NFTの活用、企業のウォレット作成など、Web3に必要なものは何でも作る会社として多くの実績とノウハウを持っています。

それでは今回の本題「Web3を事業に活用するポイントとは」というテーマで「Web3の定義とは?」「デジタルアセットとは?」「デジタルアセットを扱う際のハードルとは?」この3つを軸に話を進めて参ります。

1.Web3の定義とは?

従来この業界は「クリプト」などと表現されてきたことでとっつきづらい印象がありましたが「Web3」という言葉が登場したことで、「2から3へ」何かが進化する、というプラスの印象を与えることができるようになり、業界の魅力が伝わりやすくなった気がしています。また、最近ではWeb3が政府の基本方針にも入り、経団連でも推進戦略が発表され、VC投資、市場規模もアップトレンドが観測されています。

この「Web3」という言葉が多く使われるようになったことでその定義も多様に捉えられていますが、GincoとしてあえてWeb3をラベリングするなら「ブロックチェーン技術を用いてデータを分散管理してより多くの利益を個人に還元する潮流」「Webサービスにデジタルアセットを組み合わせて金融的なサービスを提供するイノベーション」と、このようになるべく広くWeb3を捉えるようにしています。というのも、定義を決めすぎるとWeb3外から参入する方々にとっての敷居を上げてしまう。業界に多くの方を呼び込むのが我々の使命と考えているため、Web3の幅広い定義を許容してあえてこのような表現にしました。

一方でよくこの業界ではデジタルアセットを扱うことで「それはWeb3的ではないのでは?」「従来の中央集権的なものと変わらない」という議論が沸き起こりますが、我々としては「中央管理者は悪いもの」とは決めつけておらず「入口としては必要だ」と捉えるようにしています。

2.デジタルアセットとは?

次は「デジタルアセットとは何か」という目線合わせをしておこうと思います。

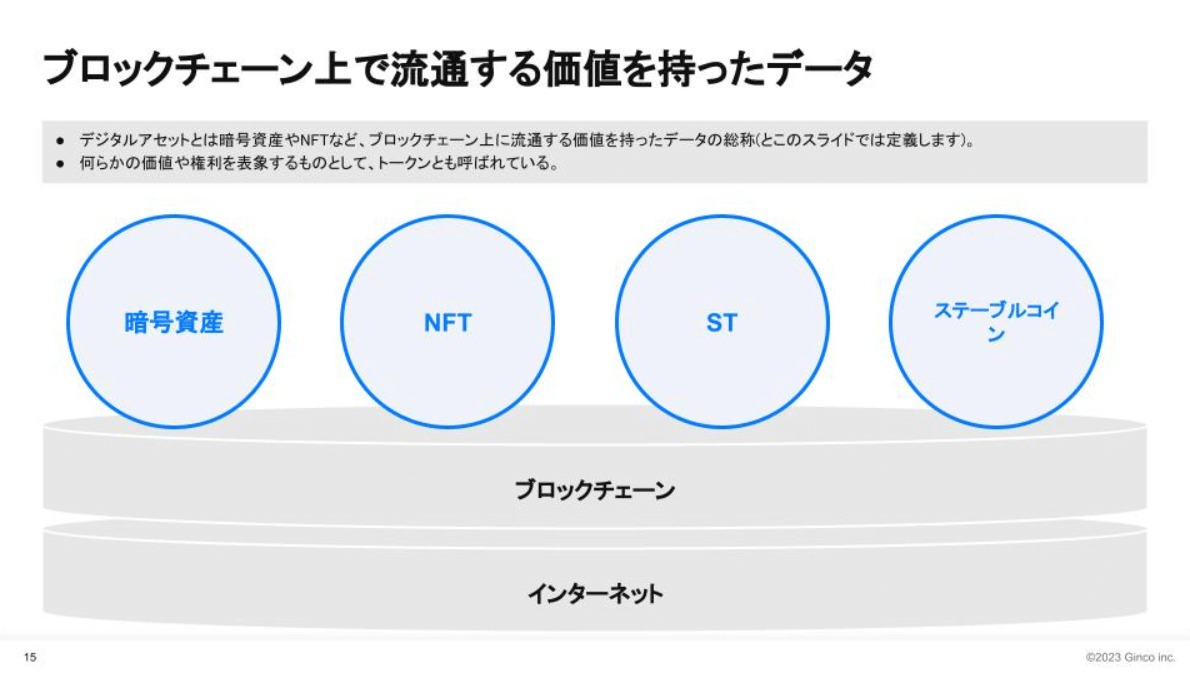

ここではデジタルアセットを「暗号資産やNFTなどをブロックチェーン上に流通する価値を持ったものの総称」、簡単に言えば「トークン」とも表現できます。

もっと細かく分類すると、証券、通貨、ステーブルコイン、NFT、SBT、CBDCなどに分けられ、これらを活用したものをWeb3のサービスと呼んでいます。

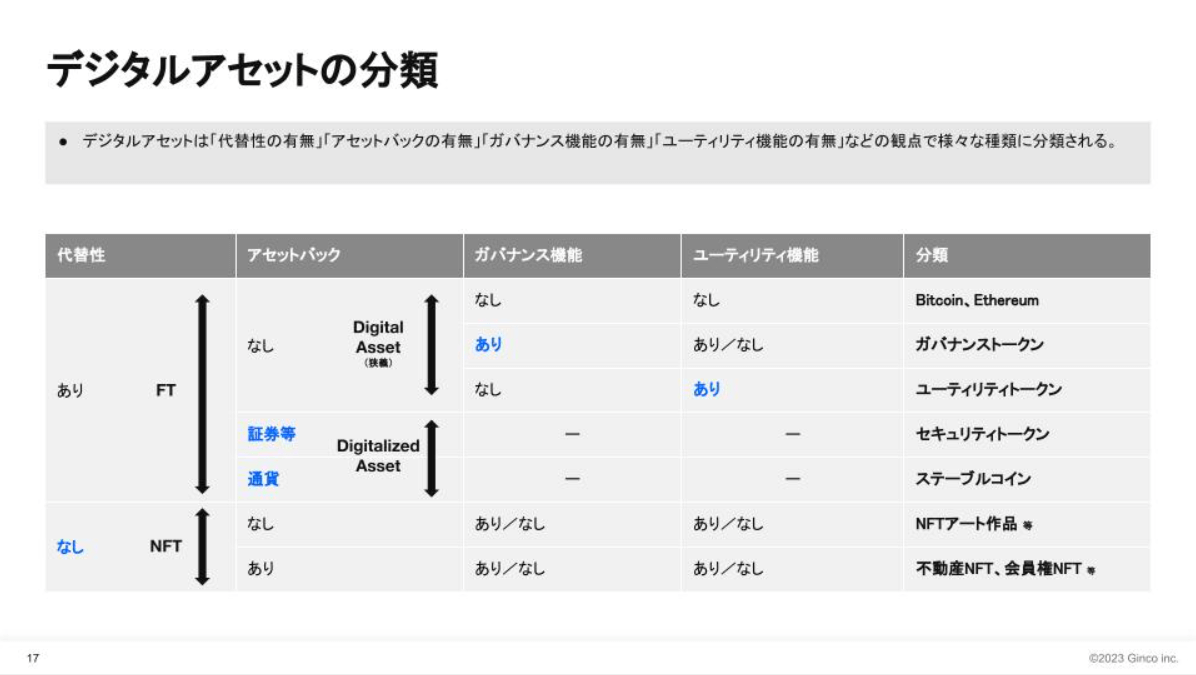

また、これらデジタルアセットを大きく2つに大別した場合、伝統的な金融機関が扱う金商法の影響を受けやすいセキュリティトークンやステーブルコインなどのもの(下側)。その対局として、全く新しいデジタルから始まったようなBTCやETHなどの暗号資産、ガバナンストークン、NFTなど(上側)に分けると分かりやすくなります。

さらに、バイナンスやコインベース、ユニスワップなどが扱う「金融的なサービスでデジタルアセットを扱うもの」(左側)。一方でNFT、マーケットプレイス、STEPN、Axieなどのゲーム関連アセットに代表される「一般のサービスを金融的に進化させるもの」(右側)という括りでも見ることができます。

では、これらデジタルアセットを取り入れることで何が変わるのか。従来の「ユニットエコノミクス」から「トケノミクス」にシフトしていくと言われています。これによって今までとは全く異なる経済圏を作ることができ、そこから新たなビジネスモデルが展開されるようになります。例えばトークンを使ってマーケティングを行えるようになることで、今までよりマネタイズがしやすくなります。今はまだこのトケノミクスを取り入れる企業が少なく、ユニークなビジネスモデルを比較的作りやすい。チャンスが生まれやすい段階ですが、このフェーズも長くは続かないと見られます。

一方でこのデジタルアセットの扱い方に課題があり、中でもインフラとなる「ウォレット」が鍵を握ります。そのポイントとしては、従来のようにユーザーがスマホを中心に扱えるようにすること。従来のインフラの上にデジタルアセットを組み合わせて構築することが重要になります。

3.デジタルアセットを扱う際のハードルとは?

ここから本題ですが、Web3事業立ち上げには多くの落とし穴があります。例えばWeb2とWeb3では技術スタックが異なることで発生しているエンジニアの不足。技術だけでなくトケノミクスの社内理解、法律やセキュリティに関する理解など高い学習コストが伴います。また、税制と会計監査については今のところビッグ4会計事務所が対応していないので、小さな監査法人が担当することによる信頼性の問題も抱えています。

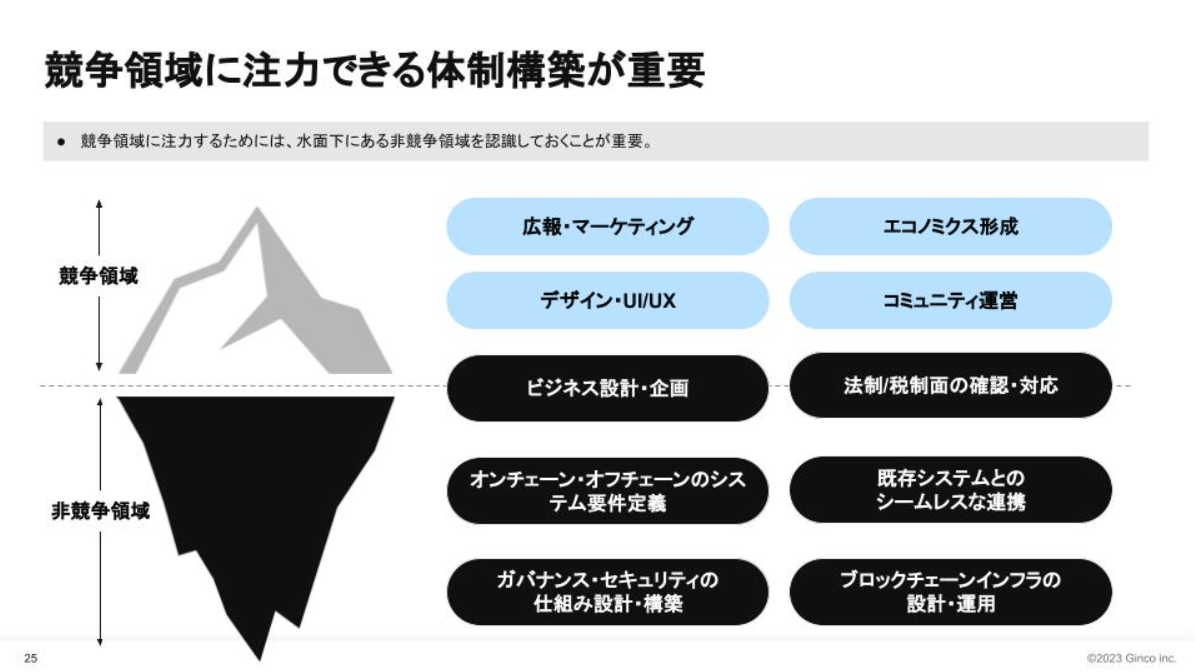

そのため、このWeb3事業立ち上げまでに1年以上かかるケースも珍しくありません。企業としては本来展開したいはずのサービスや真の競争領域にいち早く踏み出したいところですが、準備段階の負担が大きなネックになっている、という現状があります。

これを「氷山」で喩えると、地表に見える部分が企業として本来展開したいサービスの部分、水面下の部分が準備にかかる部分。この見えにくいところには何があるかというと、例えばNFTのオンチェーン・オフチェーンのシステム要件の定義、既存システムとの接続、ガバナンスやセキュリティ、ブロックチェーンのインフラ設計、業務設計、社内周知、戦略面でのコンサルティングなどがあります。ここが氷山のように予想以上に大きいため、多大な時間を割くことになってしまう。これがWeb3事業創出で陥りがちなパターンとなります。

特に企業が導入する際に大きなハードルになっているのが、ウォレットなどのインフラ。これを企業の一部署がゼロから立ち上げるというのはリスクが大き過ぎます。というのも、ブロックチェーンというのはデータの同期が止まっただけで、銀行で言うところのATMが止まったような状況となり、ウォレットにビットコインを送ったのに残高が反映されなければ、エンドユーザーの不安に直結しSNSなどで騒がれてしまう。これは当局に報告しなければいけないインシデントになってしまいますので、ここを安定的に運用しなければいけません。

また企業様と打ち合わせる内容に「ブロックチェーンに何を記録して何を記録しないか」というオンチェーン・オフチェーンの設計の話題がありまして、例えば、ご存知の方がいらっしゃるかもしれませんが、STEPNのアプリではユーザーがトークンを「Wallet」から「Spending」に移動させる、という一見何のためにやっているか分かりにくい一手間が必要になります。何やらソーシャルゲームの中で使えるコインを購入する仕組みと似ていますが、この作業が英語などで分かりづらい作業になっていて、STEPNをプレイしたい人たちは確実にこの作業を行いたいので、YouTubeの解説動画などを参考に見様見真似で行っています。ですが、そもそもなぜこのような作業が必要になるのか。

それはオンチェーンデータをオフチェーンに移すためです。もしもすべての取引をオンチェーンで行った場合、取引や転送の度にガス代が発生してしまうためそれではユーザー体験が損なわれてしまいます。しかし、オフチェーンに移して取引することでゲーム内での取引処理は即座に行え、何度もガス代を支払うこともない。このような理由からオンチェーンとオフチェーンを使い分けているわけです。

ただし、オフチェーンにも心配なことがあって、例えばオフチェーンの脆弱な部分を攻撃されるようなハッキング事故も起こりえますし、あるいはサービスの運営側がウォレットの中身を抜いてしまう、ということも起こらないとは限りません。ですので、そのようなリスクを排除できるように環境設計をする必要があるわけです。

システム要件について今話した例だけでも様々なハードルがあることが見えてきたかと思いますが、これらをすべて自社で担って事業を組み立てる、というのはどうにも無理があります。これらに時間を割くくらいならそこは専門で扱えるところに任せ、成功要因にリソースを割く方が良いのではないか。これは我々のポジショントークではありますが、合理的に考え得る結論だと思います。

最後に自社の宣伝になりますが、Gincoでは「企画・設計・構築・運用・改善・多角化」など、企業の段階に合わせてあらゆるニーズに対応できる、というサポートの幅広さが強みになっています。最近はWeb3のコンサルティング会社が増えてきましたが、そこで入口部分をご相談された後に我々の方に話が来る場合もありますので、これらを最初から一気通貫して行うことができるメリットが我々にはあります。

また「どのブロックチェーンを使うのか」というご相談を受けることがありますが、Gincoでは現在36種類のブロックチェーンに対応し、またエンタープライズのQuorumやCordaを扱った実績もあり多くの選択肢を提供することができます。もし事業の創出をお考えでしたらぜひお声かけください。ご清聴ありがとうございました。

まとめ

以上、今回のウェビナーでは、暗号資産やNFT等のデジタルアセットの活用方法やメリット、金融的な側面をもつweb3サービスを実現する際のハードルについての講演内容をダイジェストしてお伝えいたしました。「Web3を事業にするとは」というイメージを持つきっかけになれば幸いです。

弊社Gincoでは、ブロックチェーンの活用を検討されている企業様向けにブロックチェーン導入支援・コンサルティングサービス等を行なっております。もし、セミナー参加者様、本レポートをご覧になった方で興味・ご関心がございましたら、下記の弊社概要欄よりお問い合わせください。