【イベントレポート】Web3 Development MTG#3「これからのトークンエコノミクスの話をしよう」

株式会社Ginco

概要

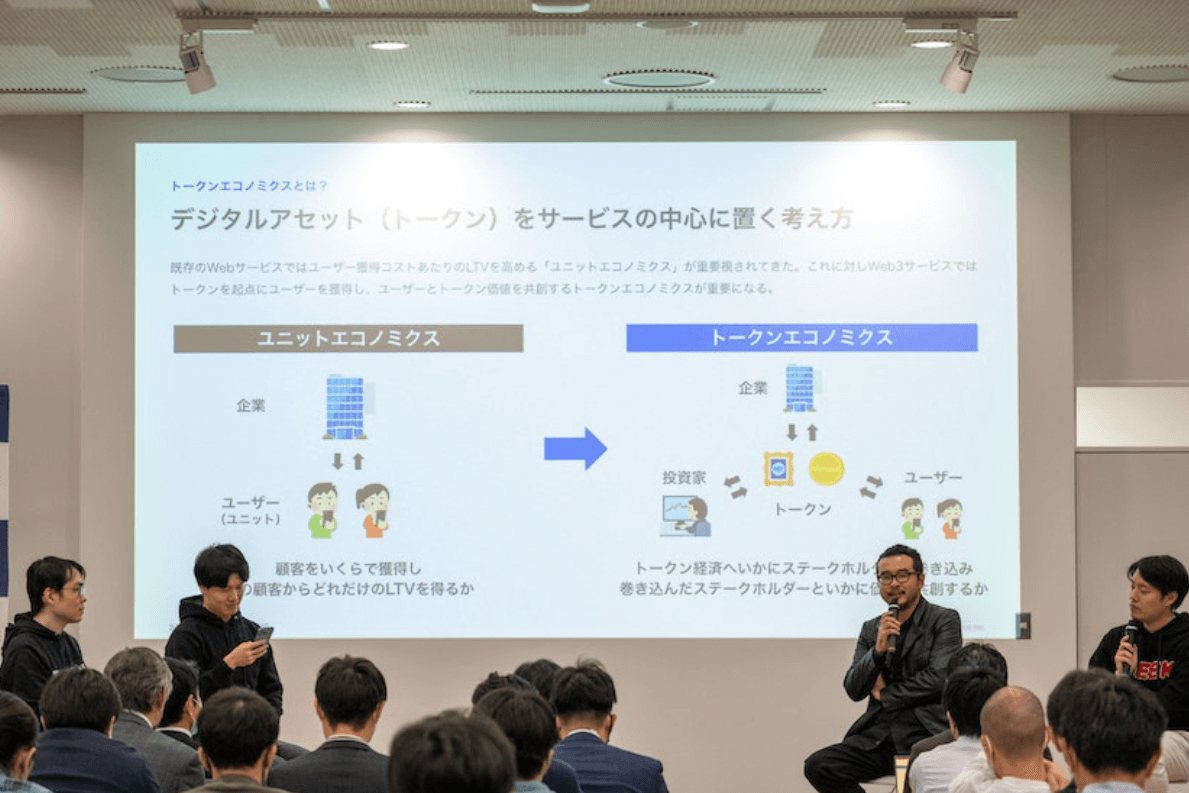

株式会社Gincoでは、Web3の普及と発展に向けて、「Web3 Development MTG」というイベントを開催しています。早くも第三回を迎えました今回は、「これからのトークンエコノミクスの話をしよう」を主題に、トークンエコノミクスの未解決な課題とその展望について、合同会社DMM.com Web3事業部テックグループリーダー 加嵜長門氏、株式会社ナナメウエ代表取締役石濵嵩博氏、公認会計士で株式会社 YUNOKI ACCOUNTING PARTNERS代表取締役の柚木庸輔氏をお招きし、弊社Ginco代表取締役社長の森川 夢佑斗をモデレータにパネルディスカッションを行いました。

このイベントレポートではその概要をコンパクトにまとめてお届けしたいと思います。

森川氏: 皆様、本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。10月から始めたWeb3 Development MTGも第3回を迎えました。今回も、異なるバックグラウンドのお三方にお集まり頂きましたので、自己紹介の方よろしくお願いいたします。まずは加嵜さんよろしくお願いいたします。

加嵜氏: ありがとうございます。DMM.COMから参りました加嵜長門と申します。私は2014年ぐらいからビックデータの活用基盤の構築に関わっていました。その過程で分散システムのエンジニアをやっていて、2017年からブロックチェーン技術の研究開発・事業提案などを担当しています。本日はよろしくお願いいたします。

石濱氏: 株式会社ナナメウエの石濱高博です。大学在学中の2013年に株式会社ナナメウエを創業しまして、SNSの領域で9年間従事しています。2020年1月に匿名SNSをローンチして、現在は600万人ほどに利用して頂いております。9月にビットフライヤー様のIEO一号案件を行うとプレスリリースをさせて頂いておりまして、現在はそれに向けて邁進しております。本日はよろしくお願いいたします。

柚木氏: 公認会計士の柚木庸輔と申します。よろしくお願いいたします。暗号資産業界には2018年から携わっています。JVCEAは立上げ時から関与していて、JVCEAでは新規暗号資産の審査などをやっています。そのあとはウォレット会社でCEOを務めた後にM&Aを行ったのちに、辞任し、現在は主に監査とコンサルティングを行っています。本日はよろしくお願いいたします。

森川氏: Gincoの森川です。本日もお集まりいただき誠にありがとうございます。大学在学中にGincoを創業いたしまして、今年で五年になります。

今回はイベント三回目で、募集を開始してから席が埋まるまでの速度が過去一番の速度でした。ありがとうございます。「トークンエコノミクス」という題材で注目されているテーマなのかなと考えています。プラットフォーマーや発行体、トークン発行者支援者など多角的な立場からトークンエコノミクスについて議論していただければ幸いです。

早速ですが、ちょっと場の雰囲気がまだ堅いのでアイスブレイク的に。石濱さん、NFTのドラマ「ノンファンジブル」を先日公開されていたかと思うのですが、反響どうでしたか?

石濱氏: インフルエンサーに協力していただいて若者・一般層向けに展開して300万再生ぐらいされたので、結果は上々といったところです。NFTの仕組みを完全に理解してもうらのは難しいので、仕組みではなく面白さ、雰囲気を上手く伝えられたのではないかなと思っています。

森川氏: 一般に話題を拡げていくというのは、すごく大事だと思います。その裏側で誰がどのようにトークンを持つのかも大事です。

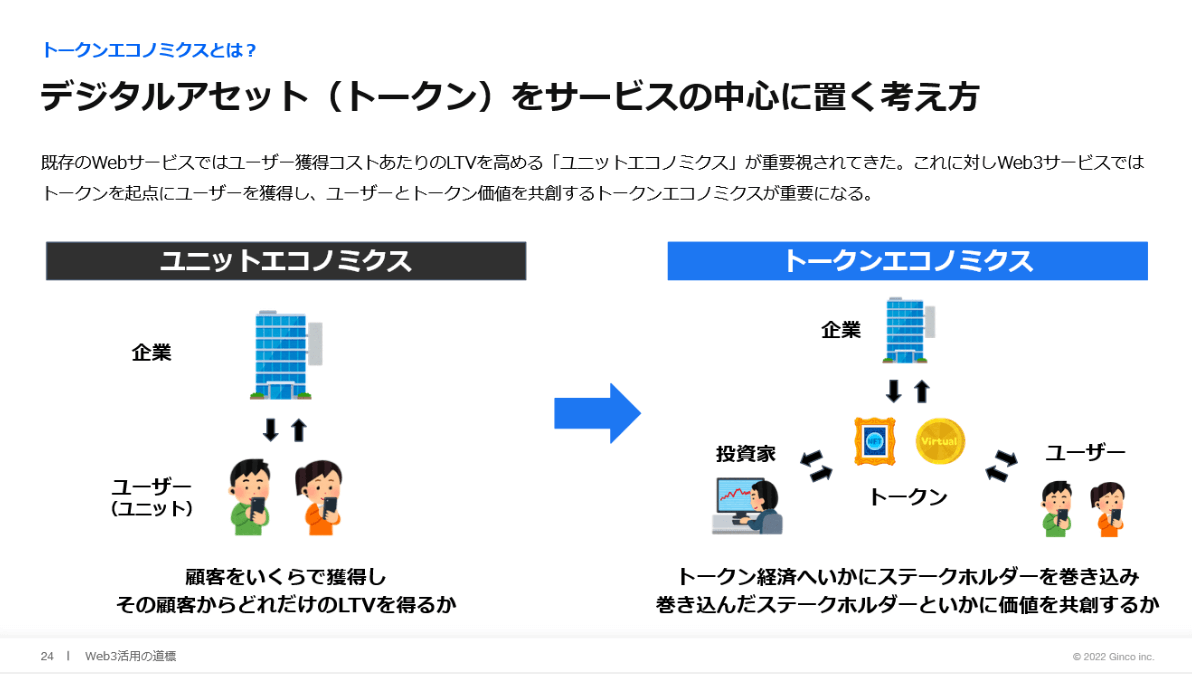

今日の話の前提として、Web3の大きな特徴はデジタルアセットが存在する事だと思います。従来はユーザーのLTV(ライフタイムバリュー)を中心に事業を捉えて来ましたが、今後はこれがトークンを中心にユーザーと事業者が価値を共創していくというビジネスモデルに変化すると思います。こういった観点を踏まえて、今日の議論を深めていきたいです。

なぜ、トークンエコノミクスなのか?

森川氏: まずは、加嵜さんに質問です。DMMは多様な事業ポートフォリオを持っていますが、どのようにトークンエコノミクスを捉えているのでしょうか?

加嵜氏: DMMのような既存の売上がある企業だと、既存の事業にリソースを割くのか新規事業にリソースを割くかは議論が分かれガチです。DMMの場合は、1つの事業に特化するよりも色んな事業をやるという多様性を重視した企業。その多様性豊かなポートフォリオのなかにトークンエコノミクスを含める形になっている。

森川氏: 特にトークンに見出した可能性はなんでしょうか?

加嵜氏: このスライドすごく良いと思っていて、今のWebサービスってこの間に位置すると思います。ユーザーがサービスを利用してそれによって広告収益が企業に入り、広告主も多数のユーザーにPRができる。企業は広告を介することで魅力的なサービスを提供できるようになった。この広告のポジションにトークンが収まるのがトークンエコノミクスなんじゃないかなと思っています。こういったところに魅力と可能性を感じています。

森川氏: ありがとうございます。石濱さんがトークン発行に踏み切った理由はどういう点だったのでしょうか?

石濱氏: トークンを通じてユーザーに「利益を得られるぞ!」と思ってもらえる事で、サービスにオンボーディングできるのではないかと思ったのが、最初のきっかけです。

例えば、PayPayとかって元々スイカとかクレジットカードがある中でPayPayが成功したのかといえば、一番最初にオンボーディングが上手く行ったからだと思う。どうして上手くいったかといえば、利用額に応じたポイント還元を行って簡単に言えば、バラマキを行ったんですよね。これにユーザーが反応して、使い始めて今も使っている。

広告費を大量に投じなくても、ユーザーをサービスにオンボーディングするためのきっかけとして、トークンは非常にキャッチ―で有用なのではないかと考えています。こういう所がユーザー目線としては重要だと思います。事業者目線だとまた違う視点もあるかと思いますが。

森川氏: ありがとうございます。たしかにユーザー視点で言えば、お得なものはうれしいですから。

規制や監査の観点でトークン活用を支援してきた柚木さんはどのようにお考えですか?

柚木氏: BIG4と呼ばれるような大きな監査法人では、トークンを扱うことを懸念してきたことは事実です。ただ、直近で税制改正や会計基準整備によって規制環境は改善に向かっているのではないかなと思っています。

ドバイの事業環境なども最近現地調査を行ってきました。そこで感じたのは、ファンドと交換業の規制環境は受け入れられているが、発行体の多くは本社をバハマなどのドバイ国外に置いていて、ドバイには開発会社として法人設立をしていたりします。ただこれは、かなりグレーですね。逆に規制環境次第では日本で発行体の法人設立が行われるようになるかもしれません。

森川氏: ありがとうございます。規制サイドの目線を伺えるのは大変興味深いです。

トークンエコノミクスにおける現状と課題

森川氏: 次の議題は、トークンエコノミクスの現状・課題についてお話を伺いたいです。加嵜さんいかがでしょうか?

加嵜氏: トークンという言葉が入っていると、暗号資産をイメージする人も多いと思うし、実際にそれは暗黙の了解になっている場合も多いと思う。ただし、トークンはあくまで技術的にいえばただの容れ物にすぎないので、Fiatも証券もアートでもなんでも容れることができる。自由度が高すぎるあまり、議論が発散してしまいがちなのが、現状です。

森川氏: 確かに、トークンはなんでも入れられるものですね。それ故に、有効な活用アイディアを考えるのは難しいと思います。活用アイディアの起点が既存事業ベースなのかゼロベースなのかということも一つお伺いしたいです。

加嵜氏: 会社の方針にもよるので一概には言えませんが、レピュテーションリスクなどを鑑みて、既存事業と完全に切り分けたいという意見はよく伺います。既存のビジネスとの兼ね合いとリスク・リターンの釣り合いをよく考える必要があると思います。

石濱氏: グローバルのユースケースを見回してみても、サスティナブルなものはほとんどない。バブル的に盛り上がって、トークンが高騰してその後急落してしまう、というケースが大多数。得する人がいる中で、その背後には損をしてしまう人がいる。お金みたいにトークンを扱って、それを無から生み出してバラまけば儲かる、という考えは大きな間違いです。

例えば、STEPNのエコシステムでは、トークン価値を発揮するためには歩くという継続的行為が必要です。これは続けられない人の損が続けられる人の利益になるという設計になっています。トークンエコノミクスにおいては損することへの納得感をいかに設計するかが非常に重要だと思います。

PayPayの例では表向きには孫さんが損するように仕組まれていました。まあ、孫さんというか株主と会社のお金が減る、という形ではありますが。しかし、マーケティングがうまくいって、株価によってお金が返ってきました。ここで、重要なのは時間軸や獲得資源の軸をすらじて何をベットして何を得るのか、という一連流れを考えて設計するということです。

森川氏: 柚木さんはトークンエコノミクスの課題についてどう考えていますか?

柚木氏: マスアダプションへの課題がまだまだあるのかなと思います。その代表例はウォレットだと思います。開発側も使う側も大変だと思います。IEOするときに「それクリプトでする意味ある」という問いがあります。でも、ウォレットを誰もが当たり前に持っている世界ならば「それ独自基盤でやる意味ある?」となるようになると思います。

森川氏: ありがとうございます。当たり前に使っているようなポイントが実はブロックチェーン基盤だった、みたいなキャズムの超え方が理想だと思います。今までと同じように延長線でブロックチェーンを利用してもらいたいと考えています。

石濱氏: メタマスクもDAUベースだとグローバルで300万ユーザー程度しかいない訳です。30万人ぐらいが日常的に利用できるウォレット付きのプラットフォームを作れれば10%のシェアになります。このポテンシャルの高さは注目すべきです。

森川氏: 確かに、STEPNなどもウォレットとは認識してないが機能は内包されています。

石濱氏: まずはウォレット的な機能が内包されたサービスで30〜40万人のユーザーを獲得し、そこからなんでもできるスーパーアプリ化すればサービスを繋げるハブになれます。

森川氏: こういうニーズに応えるためにGincoではウォレットをアプリケーションに組み込めるSDK/APIを提供しています。ぜひ利用してください(笑)

今後のトークンエコノミクスの展望

森川氏: ここまでは現状と課題を語っていただきましたので、ここからはトークンエコノミクスの未来・展望をお聞きしたいです。加嵜さんどうでしょう。

加嵜氏: まず弊社としては、ゲーム事業が既存事事業で大きいですし、そことのシナジーを考えて、ゲームの世界から事業を広げていく予定です。ゲームは日本語では”遊び”ですが、人間の本質は遊びというような話もあります。人類の遊びから文化というのは生まれてきた訳です。

ホイジンガ曰く、すべての遊びというのは、大きく闘技と演技に分類できます。闘技の領域はゲーミングフィケーション、X2Eなどです。演技の領域はメタバースがそのまま当てはまりますよね。この説では、ゲーム性の一部として虚構性とスリル感が挙げられています。どこまで現実への影響を考慮しながらどこまでスリル感を提供するかを試行錯誤していくのかを考えなければいけないと思っています。

柚木氏: マスアダプションのところで、いえば端緒はIPとGameFiになると思います。本来ゲームは楽しいからやっているのであってそこに損得が絡んでいくのがGameFi。この体験を受け入れられるユーザーから徐々に浸透していくでしょう。

石濱氏: 今後の展望を語る上では、ポイントとトークンの違いというのは非常に重要なので、まずそこをお話してから展望を語りたいと思います。

過去50年における最大のイノベーションは、私はインターネットだと思っています。今や誰もが自由に情報を発信してそれらが接続されてインターネットを形成しています。だけど、このインターネットの価値を即答できる人っていうのはほとんどいません。管理者がいないし、どこかが企業として維持している訳ではないし、バリュエーションも評価できません。これを今評価可能にしようとしているのが、トークンだと思います。

イーサリアムは誰の許可も必要なくネイティブに決済機能を備えたアプリを公開することができます。トークンは管理者がいないネットワークを価値換算するための単位になると思います。ポイントは管理者が価値を担保しているので、管理者がいるトークンというのはポイントでいいと思います。管理者がいなきゃダメなようなものはポイントで良い、管理者がいない世界を目指すならトークンを使うべきです。

弊社のYayはSNSですので、ここでの言論は管理・統制されるべきではないと思っています。その世界をいかに公共財・公共空間として維持するかを考えたときに私はトークンが必要だと思いました。インターネットのように自律分散ネットワークで参加者が価値をつける場所にしたいならトークンを選択するべきです。

大義名分として、企業はトークンにしたら管理できないということを腹をくくる事が大事だと思います。勝手に拡がっていっても誰にも止めらないですよ、という前提で発生する色んな問題を受け止めて、ハードルを乗り越えていくことが大事です。トークンの本質に向きあいましょう。

森川氏: だとしたら、「企業では使えないのでは?」と思う企業もいらっしゃると思います。なので付け加えるとするなら、相互運用性やユーザーとの関係構築の手段としてトークン”的”なものを活用するという道筋もアリだと思います。純然とした管理者不在のトークンで爆発的成長を目指すかどうかは0か1かではなく、グラデーションとして選択可能です。

みなさま、そろそろお時間ですのでパネルディスカッションはこの辺りで終了とさせていただきます。ご不明点等ございましたら、この後のQ&Aセッションで回答させていただきたいと思っていますので、ご質問の方よろしくお願いいたします。

Q&Aセッション

Q:国内IEO、海外IEO、IDOそれぞれの長所・短所は?

柚木氏: 前提として、DEXはAML/CFTが不十分なので、やめた方が無難です。国内でサービス展開しているなら国内IEOの方が得られるメリットは大きいと思います。

Q:YayがビットフライヤーでIEOすると決めた理由は?

石濱氏: 加納さんのファンなんです(笑)ちゃんとした理由でいえば、取引高が国内最大ですし、IEOをやる意義や目指す先についてきちんとお話して納得感を持てたことも大きいですね。総じてスタートアップが上場の引受先を選ぶ際と同じ判断基準だと思います。

Q:IEOで理想の値段をつけるためには何をすべき?

柚木氏: Web3領域でのトラックレコードがあった方が望ましいのではないでしょうか?

加嵜氏: 日本では規制に気をつける必要がありますが、IEO以外の選択肢としてプライベートセールスなどの手法もありますので、検討してみると良いと思います。

石濱氏: トークンエコノミクスの成否については高速で試行錯誤が進んでいます。それらを参考にきちんと価値が流動し、全体として価値共創されるかを丁寧に設計するべきです。

まとめ

今回のWeb3 Development MTG Vol3では、「これからのトークンエコノミクスを語ろう」を主題に、トークンエコノミクスの現状と課題、未来と展望をお話いただきました。その中で、特に強調されていたのは、トークンでしかできないことに使うべきということです。ポイントで良いのであればポイントを使うべきで、今回語られたようなトークンの特徴を活かしたユースケースを考えるべきでしょう。

また、マスアダプションについても今回語られる場面が多く、こういった点も企業・事業者目線では重要な観点でしょう。なんとなく、ブームに乗ってトークンを使うのではなく、その本質を理解したユースケースを考えていかなければならないのではないでしょうか。

弊社Gincoでは、ブロックチェーンの活用を検討されている企業様向けにブロックチェーン導入支援・コンサルティングサービス等を行なっております。もし、セミナー参加者様、本レポートをご覧になった方で興味・ご関心がございましたら、下記の弊社概要欄よりお問い合わせください。