ウォレット&カストディシステムにおいてノードの品質が問われる理由

藤本賢慈

はじめに

6月3日にセキュリティの専門家を中心に暗号資産の安全対策基準の策定を目的として設立した研究会、Cryptoassets Governance Task Force(CGTF)から、『暗号資産カストディアンのセキュリティ対策についての考え方(案)第2版』が公表されました。

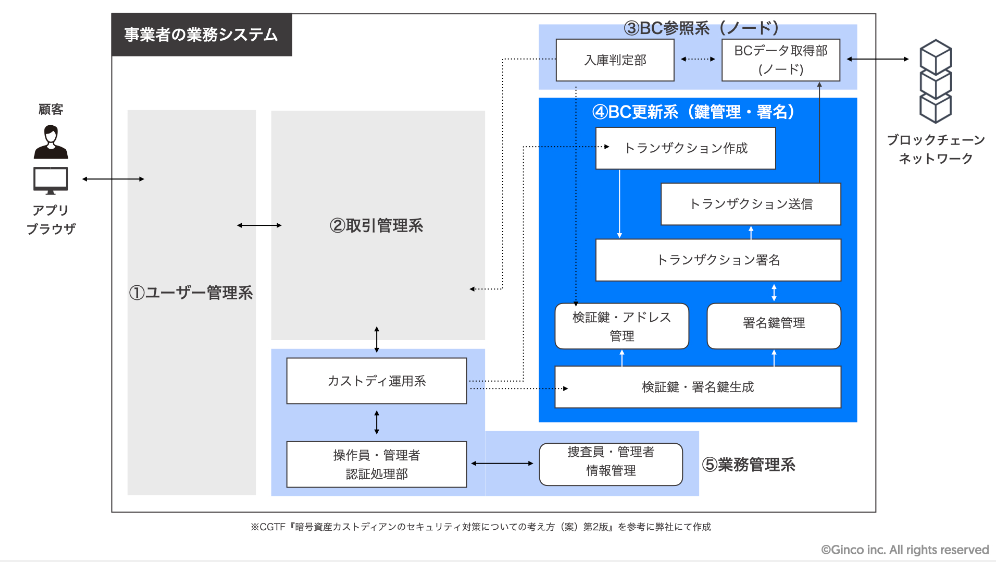

弊社CTOも検討会メンバーとして編纂に参加した今回の改訂版においては、暗号資産やセキュリティトークンを取り扱う事業者の業務システムの基本構造が図示され、あらためて本領域に関する知見の共有が進んでおります。

今回はこうした暗号資産・セキュリティトークンを取り扱う業務システムを俯瞰し、ブロックチェーンノードの重要性について掘り下げ、ノードの品質にこだわるべき理由を解説したいと思います。

アセット販売ビジネスにおける業務システムの基本構造

暗号資産交換業者を始めとするアセット販売の事業で用いる業務システムは以下の5つの系からなります。このうち狭義のカストディシステム=ウォレットと定義されるのが図中の④BC更新系で、広義のカストディシステムとされるのが③〜⑤の青色に網掛けを行った範囲になります。

①ユーザー管理系は、ユーザー認証やログイン、口座管理、売買や移転指示などの画面表示や入力手段を提供するためのセクションです。

②取引管理系は、認証を受けたユーザーの口座情報を管理し、取引指図に基づいて売買処理を行うためのセクションです。

③BC参照系は、主にブロックチェーン上のトランザクション情報を取得し、資産データを最新に反映したり、送信されたトランザクションが正常にブロックチェーンに取り込まれたかを確認する機能を有するセクションです。

④BC更新系は、暗号資産やセキュリティトークンの紐づく秘密鍵を安全に保管しつつ、トランザクションへの署名処理を実行してブロックチェーン上のデータを更新するためのセクションで、ウォレットの基幹部になります。

⑤業務管理系は、主に②取引管理系で生じた指示と④BC更新系でのオペレーションをブリッジしたり業務スタッフの権限管理を行うためのセクションとなります。

こうした事業者のシステムにおいて、ハッキングリスクに最も影響するのは④BC更新系ですが、業務システム全体を安定的に運用し続けるには③BC参照系が重要な役割を果たすこととなります。

BC参照系=ノードはなぜ重要か

障害はコンプライアンス負担に直結する

現在、規制当局が公表している暗号資産交換業者関係の事務ガイドラインにおいては、事業者にシステムリスクの管理が求められています。

このシステムリスク管理の一環として、「Ⅱ-2-3-1-3 システム障害等が発生した場合の対応」の項目では以下の記載の通り、システム障害の発生時に財務局への報告も義務付けられています。

コンピュータシステムの障害やサイバーセキュリティ事案の発生を認識次第、直ちに、その事実を当局宛てに報告を求めるとともに、「障害発生等報告書」(別紙様式1)にて当局宛て報告を求めるものとする。また、復旧時、原因解明時には改めてその旨報告を求めることとする。ただし、障害原因の解明がされていない場合でも1か月以内に現状について報告を行うこととする。

なお、財務局は暗号資産交換業者より報告があった場合は直ちに金融庁担当課室宛て連絡することとする。

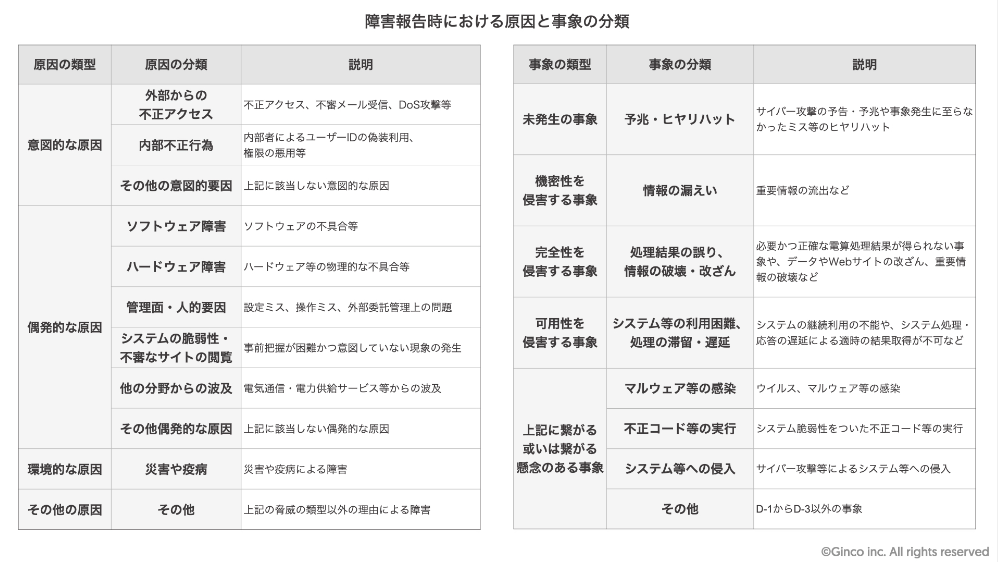

同資料の障害分類表にもあるとおり、報告を要する事象としては機密性・完全性と並んで可用性が明記されており、システム処理・応答の遅延による適時の結果取得が出来ないケースは報告義務の対象となります。

このように、障害リスクの多寡はコンプライアンス負担を左右する要因となります。また、利用者の機会損失を防ぎ、安心して取引を行ってもらうためにも、システム障害のリスクを抑え込まなくてはなりません。

カストディ業務上の障害リスクに影響するのがブロックチェーンノードです。先述のモデル図の通りノードはブロックチェーンネットワークと直接データの共有・同期を行うセクションのため、外部環境の変化やインシデントにさらされ障害等が生じやすい傾向にあります。

そこで、こうしたリスク抑止のため、以下のような対策を施したノードを自社システムに組み込むことが重要なポイントとなります。

ノードの品質を左右するポイント

①障害発生時もシステム不全に陥らせない(可用性)

事務ガイドライン上では、以下の記載の通り可用性が担保されている場合の報告義務が免除される旨が但し書きされています。

ただし、一部のシステム・機器にこれらの影響が生じても他のシステム・機器が速やかに交替することで実質的にはこれらの影響が生じない場合を除く。

このためBC参照系の中で運用されるノードは単一のものではなく、複数のノードが冗長化されて安定的に稼働していることが重要になります。

②障害の発生頻度を下げる(信頼性)

障害の発生頻度を抑えることも重要です。ブロックチェーンネットワーク上では、ハードフォーク等の要因により障害が頻発します。

こうした障害の発生要因を察知し、適切に各ノードをアップデートして未然に防ぐことが求められます。

③障害発生時の原因究明と対処、説明を迅速に行う(回復力・説明責任)

また、仮にやむを得ず障害が生じてしまった場合には、当該障害の原因を速やかに究明し、システムの復旧と当局の説明を行わなくてはなりません。

そのためには、ノードを取り巻くネットワーク状況を把握し、システム上のエラー箇所を特定する必要があります。

ノード管理の難しさ

自社管理で生じるコスト負担

以前に「カストディ業務のシステム開発はアウトソースすべきである」という趣旨の記事を書きましたが、同様の理由でブロックチェーンノードの管理もまたアウトソースすべき業務領域になります。

たとえば、仮にノードを自社で運用する場合には、以下のコストが生じることとなります。

構築コスト

パブリックブロックチェーン上の情報を網羅的に取得できるフルアーカイブノードを構築する際には、過去にブロックチェーン上でやり取りされた全トランザクションのデータをダウンロードしなくてはなりません。

このデータが膨大なため、ノードの構築には1〜2ヶ月の時間と、サーバー費用が伴うこととなります。

維持・管理コスト

また、ノードの維持・管理には専属の開発スタッフが必要となるでしょう。ヘルスチェックや容量管理を恒常的に行いながら、適宜バージョンのアップデート等を行う必要があります。

インシデント対応コスト

障害を未然に防ぐためにインシデントに関連した情報を日々収集しなくてはなりませんし、仮に障害が生じた場合には復旧に務めなくてはなりません。

このように総じて言えるのが、安定したノード管理をし続けるには専属の開発スタッフとインフラ投資が必要となり、固定費としてコスト負担を生じさせるということです。

アウトソース時の懸念事項

では、どのようにノード管理をアウトソースすべきでしょうか?

ノードをアウトソースする方法には大きく2つあります。一つがパブリック型の共用ノードサービスを利用する方法、もう一つがエンタープライズ向けの個別ノードサービスを利用する方法です。

前者の場合は比較的廉価にノードを利用できる可能性がありますが、その反面、以下に注意が必要です。

ブラックボックス化

障害時にブロックチェーンネットワーク内でどのようなエラーが生じているのか、何が原因にあたるのかについての情報にアクセスできない可能性があります。

また、日本語でのサポート体制が整っておらず、自社システムエンジニアとのスピーディな連携ができない場合があります。

リージョンとレイテンシ

ノードが保管されるサーバーが海外リージョンにある場合、ノードへのリクエストごとに遅延(レイテンシ)が生じやすくなります。

また、海外からノードを提供する事業者の場合は、国内の規制当局の管轄外となる恐れがあるため、なるべく国内のノードサービスを提供する事業者が望ましいでしょう。

こうした背景から、私たちがベストな方法と考えているのは、事業者と同じ国内規制・サーバー環境で安定的にブロックチェーンノードを運用する事業者が、カストディシステムとセットでノードを提供するモデルです。

まとめ

暗号資産・セキュリティトークンを取り扱う事業を検討する場合、可用性や信頼性も事業者のシステムリスク管理において不可欠な指標となります。

システム全体を俯瞰してみたとき、ブロックチェーンという外部環境との接するノードは障害の生じやすいポイントです。しかし、自社でのノードの管理は一筋縄ではいきません。また、安定したノードサービスを提供できる事業者は海外には一定数いるものの、リージョンや当局対応についての懸念が残ります。

こうした背景からデジタルアセット販売の事業を安定的に営むためにカストディシステムを導入する場合、鍵管理やTx署名はもちろんながら、ノードの品質を保証する国内事業者との連携が必要となるでしょう。

私たちGincoは、創業以来、国内の主要5通貨のパブリックチェーンのノードを安定運用してまいりました。複数のブロックチェーンネットワークに対して冗長化されたノードを構築し、全体の可用性は99.9%以上を維持しています。

また、このノード運用の品質を活かし、国内事業者で唯一、エンタープライズレベルでのノードホスティングサービスを提供してきました。2019年からはMicrosoft社との提携を通じて、仮想通貨交換業者様含む、複数のブロックチェーンサービス事業者様へ安定したノード環境を提供しております。

エンタープライズブロックチェーンに関しても、プライベートイーサリアム、Quorum、Hyperledger FABRICといった様々なプロトコルに準拠しており、セキュリティトークンネットワークにおけるノード管理をウォレット/カストディシステムと一気通貫で提供することが可能です。