ウォレットのシステム連携が暗号資産取引所にもたらす2つのメリット

藤本賢慈

はじめに

新型コロナウイルスの感染拡大が広がる中、2020年5月に改正資金決済法・改正金商法の施行が行われたことは、暗号資産・セキュリティトークンを取り扱う事業者に大きな影響をもたらしています。

今回の法改正は、顧客からの預かり資産の分別管理規制を強化するものです。これにより、従来のウォレットシステムにおいて、事業者の運用でカバーされてきた資産管理業務の負担は増加する傾向にあると言われています。

加えて、新型コロナウイルスの感染拡大により、オフィスで物理的に遂行しなくてはならない業務のリスク管理が懸念視されるようになりました。特に「運用でカバーされてきた資産管理業務」の多くは、まさにオフィスで物理的に遂行しなくてはならない業務と深く関係しています。

そこで本記事では、ウォレットシステムがその他システム、業務オペレーションとどのように連携しうるか、具体的にどのような点で生産性向上を図ることができるのか、について考察してみたいと思います。

従来のウォレット運用体制の実情

2020年5月に改正された資金決済法では、顧客の暗号資産=秘密鍵はインターネットから切り離して保管することが義務付けられました。

具体的には、一度もインターネットに接続されたことのない端末で、送金のたびに手動での確認作業を必要とする仕組みを用い、暗号資産の管理業務を運営しなくてはなりません。

▼Ⅱ-2-2-3 利用者が預託した金銭・暗号資産及び履行保証暗号資産の分別管理

当該暗号資産が外部に流出することがないよう、当該対象暗号資産を移転するために必要な秘密鍵等を、常時インターネットに接続していない電子機器等に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法により管理しているか。なお、一度でもインターネットに接続したことのある電子機器等は「常時インターネットに接続していない電子機器等」に該当しないことに留意するものとする。

このセキュリティ要件を満たす最もシンプルな方法は、ハードウェアウォレットのような耐タンパ性のあるデバイスごと、ウォレットシステム全体をオフィス内のセキュアルームで管理する運用です。

この運用方法では、オンライン機器の持ち込みを禁じたセキュアルームに入出金処理のたびに出入りし、その都度紙媒体などへプリントアウトしたトランザクション情報を用いて、アナログに業務を行うこととなります。

ところが、この運用方法はウォレットに紐づく情報へのアクセシビリティが低く、業務負担を増大させる傾向にあります。

では、いったいどのように資産管理業務を見直せばよいのでしょうか?

資産管理業務を見直す2つの観点

業務の効率化を目指す場合、先述の運用方法は2つの観点で見直しの余地があります。

観点1:ウォレットシステム全体をオフライン化する必要はない

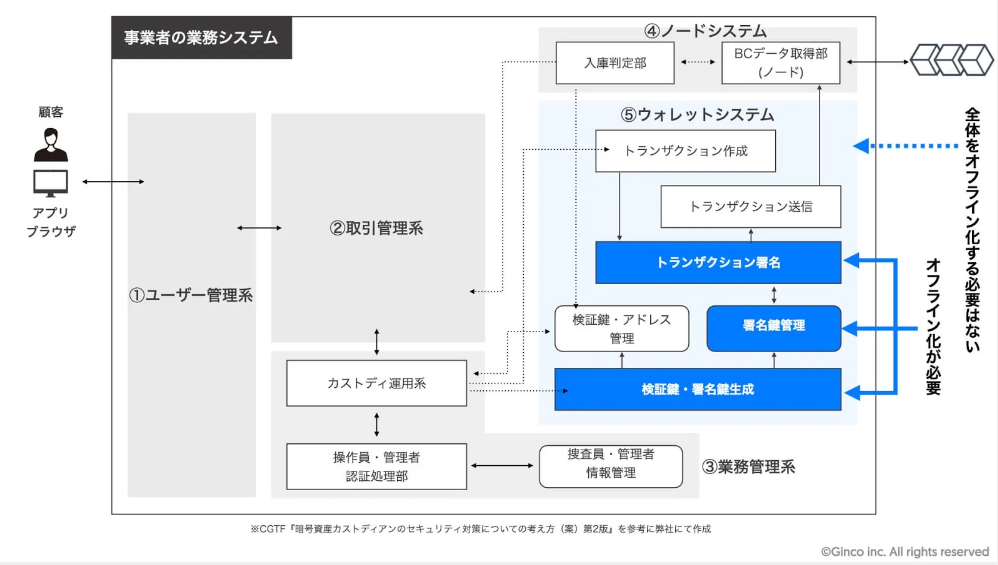

一つ目の観点は、ウォレットシステム全体と秘密鍵の保管部を切り分けて考える、というものです。

規制条文から分かる通り、インターネットからの隔離が要求されているのは、厳密には「ウォレット」という業務システム全般ではなく、秘密鍵の保管部とそれを利用するトランザクション署名部にあたります。

すなわち、「ウォレット」とされるシステムの中に、オフラインでなければならない箇所と、オンラインで運用が可能な箇所とが混在している、ということです。

この仕分けを行うことなく、包括的にウォレットを隔離環境で運用する場合、業務部門をまたいだ情報連携やシステム間連携に非効率が生じやすくなります。

例えば、秘密鍵の生成・保管や、それを用いたトランザクションの署名はオフラインでの運用が不可欠ですが、トランザクション自体の作成や署名済みトランザクションの追跡、検証鍵やアドレスの管理はオフラインで行う必要がありません。

観点2:オフライン=アナログではない

もう一つの観点は、オフラインであることとアナログであることを混同しない、というものです。

規制条文を見返した場合、秘密鍵の保管と署名に関わるプロセスが「オフライン」かつ「マニュアル」であることは要求されていても、それを「アナログ(紙媒体など)」で運用しなければならない、とは書かれていません。

業務に関わるプロセスを可能な限りデジタルに実現した方が、ワークフロー上の証跡や相互牽制を可視化しやすく、管理も効率化できます。

2つの観点を整理すると、ウォレットの運用体制を見直す際には、オフライン=アナログでないことを意識し、必要な部分をデジタル化することで、その他の業務システム全般とインテグレーションを図ることが重要ということです。

システムインテグレーションの2つのメリット

ウォレットが業務全体にシステムインテグレーションされた際のメリットは「必要な相手が、必要なデータに、必要なタイミングでアクセスできるようになる」ことにあります。

このメリットは「複数業務部をまたいだ情報連携」と「外部ツールとのAPIによるデータ連携」という2つの点で特徴的に現れます。

メリット1:複数業務部をまたいだ情報連携

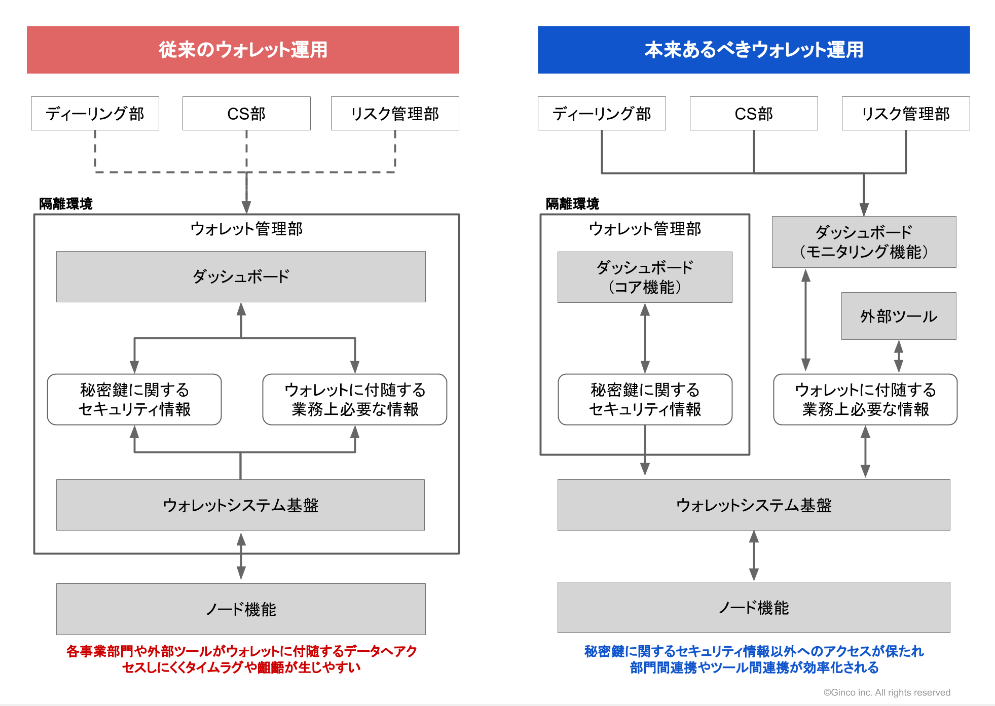

従来の運用では、ウォレットが専門部署の内部で管理されており、ウォレットに紐づく情報を取得するためには、セキュアルームの出入りを行ったり、データ取得・データ成形の依頼を行う必要がありました。

すなわち、ウォレットに紐づく情報を取得・参照するための機能までもが隔離されてしまっている、という状態です。

この状態を改善するべく、複数の事業部門ごとに必要なデータを閲覧・参照できるモニタリング機能を設けるなどの方法を取れば、資産管理業務に関連する負担は激減します。

例えばディーリング業務においては、ユーザの大口入出庫や多額の準備金調達にともなう着金タイミングを正確に把握できるようになります。また、CS業務においては、お客様の問い合わせを受けた際に、即座に事態の詳細を把握し対応が可能になるでしょう。リスク・コンプライアンス業務においても、ウォレットの情報を詳しく閲覧し、リスク値と残高の関連を常に正確に把握できるようになります。

このように、業務部門間の情報連携がシームレスになることが、システム連携を前提とするウォレットの大きな利点となります。

メリット2:外部ツールとのAPIによるデータ連携

暗号資産取引所は、規制準拠や業務遂行のために、各分野をサポートするエンタープライズツールを複数導入していることがほとんどです。

しかしながら、これらのツールを有効に活用するためにウォレットとのデータ連携が必要な場合があり、ウォレットシステム全体が隔離運用されていては導入や利活用のハードルが高くなる傾向にあります。

あらかじめこうした外部ツールとのAPI連携を前提にしたウォレットであれば、各ツールの導入時に追加開発を必要とせず、スピーディに利用を開始することが可能になります。

例えば、財務・管理会計を支援するツールには、弊社のパートナーでもあるAerial Partners社のGtax Enterpriseがあります。

Gtax Enterpriseは、ブロックチェーン企業の経営管理体制・経理財務フローの効率化を支援するサービスです。

通常、暗号資産交換業者では、複数のチャンネルにおいて暗号資産の取引が頻繁に行われます。Gtax Enterpriseは、これらの取引の会計管理・損益計算やデータ仕訳を自動化するほか、経営管理に資する情報の自動取得や、金商法・資金決済法によりもとめられている法定帳簿の作成プロセスも自動化を行うことで、経営管理の効率化を実現しています。

こうした会計ツールの導入あらかじめ想定してウォレットを開発していれば、APIで自動的にデータを整形し、可視化できる会計情報の精度とリアルタイム性を高められます。

また、取引所はマネーロンダリングや金融犯罪を防止するために、Chainalysis(チェイナリシス)に代表されるAML/CFTツールを導入することが一般的です。

Chainalysisは政府機関や金融機関、暗号資産交換業者に対して、コンプライアンス管理と調査のソリューションを提供し、ブロックチェーンで何が起きているのかを可視化するためのツールです。これを導入することにより、ウォレットで送受金する暗号資産が違法な活動やサービスに紐づくものでないかを確認することが可能になります。

AML/CFTツールを最大限活用するためには、ウォレットへの入出金データをAPIによって取得し、相互にデータ連携を図ることが一般的ですが、ウォレットシステム全体が隔離運用されている場合には、導入ハードルが生じてしまう可能性があります。

このように、ウォレット以外のツールが必要とするデータを、正しく整形し、APIで相互に受け渡しができるようにすることは、暗号資産取引所の生産性の向上に繋がるポイントですなります。

Gincoのソリューションについて

開発の背景、設計思想

従来の業務用ウォレットシステムにおいては、秘密鍵等のセキュリティ情報を保管し署名処理を実行するコア機能と、ウォレットに付随する業務上必要な情報を扱うモニタリング機能とが仕分けされておらず、まとめて隔離環境等(注:通常の環境からはアクセスしづらい、または、特定の人物しかアクセスができない環境のこと)で運用される傾向にありました。

その他の事業部門が必要とするデータを自由に取り扱うことが出来ず、必要に迫られて都度ウォレット管理部門への問い合わせや依頼を行うため、双方に負担が生じてしまいます。

また、ウォレットに付随する情報を外部ツールからリアルタイムで呼び出すことが難しく、ツール導入の際に追加開発の費用がかかる等、システムインテグレーションを実現しにくい設計がなされていました。

こうした課題を解決し、暗号資産の管理業務全体を効率化するために設計されたのが、Ginco Enterprise Wallet(GEW)です。

GEWが従来のウォレットと異なるのは、秘密鍵管理等のコア機能を安全な隔離環境等に置いたまま、それ以外の機能群のアクセシビリティを最大限高めている点です。

アクセスはダッシュボードとAPIの双方が完備されており、ウォレットに付随するデータをビジネス・開発の両方が利用可能です。同時に、このAPIを利用して、外部ツールとの連携に際して生じる追加開発を極力減らすことができます。

このように、本来あるべきウォレットシステムとは、隔離環境等における秘密鍵管理業務と、その他の資産管理業務の双方を効率化するものです。

少なくとも、前者を実現するために後者をトレードオフにする必要はないと、私たちは考えています。

参考:暗号資産のセキュリティと規制準拠を実現するための理想のウォレットとは

この考えを反映したサービスの一貫として、秘密鍵管理を伴わないモニタリング及び外部ツール連携に特化したソリューションを取引所へ導入した事例もあります。

これはウォレットの構成要素が機能要件に沿って仕分け可能であること、それぞれに効率化の余地があることを顕著に示しています。

Gincoがシステム連携を得意とする理由

ウォレットを取引所の業務に最適化しシステム連携を実現できるのは、私たちがウォレット開発の専門家であり、多数の開発実績とノウハウを蓄積してきたからに他なりません。

国内トップレベルのユーザー数、取り扱い資産額を誇るコンシューマ向けのモバイルウォレットアプリの開発を通じて、秘密鍵管理を中心とするコア技術だけでなく、豊富なミドルウェア・APIの開発を実施し続けてきました。

このモバイルウォレットアプリにおいては、Aerial Partners社と確定申告サポートを実現するなど、APIによるサービス間連携に取り組んでいます。

また、マイクロソフト社と提携し、ブロックチェーンノードへのアクセスを提供するAPIサービスを開発して、複数のブロックチェーン事業者様にご利用いただいてきました。こちらにおいても、Aerial Partners社と会計処理の効率化のためのAPI連携を行い、導入事業者様のバックオフィス効率化を行った実績があります。

こうして国内でサービスを展開するパートナー様や導入企業様に寄り添い相互に連携を図ることで、国内の規制やビジネス環境、お客様のご要望に柔軟に対応してソリューションを提供してきました。

まとめ

カストディ規制の厳格化により、資産管理にともなう業務負担が増加傾向にある現在、ウォレットシステムとその運用を見直すことは、事業成長を推進するための強力な一手となります。

特に「事業部間連携の効率化」と「外部ツールとのAPIによるデータ連携」の2つは、暗号資産取引所業務への最適化と個別事情に合わせたAPI提供が可能なGincoならでは提供価値です。

今後、デジタルアセットを取り扱うビジネスに求められる“業界スタンダード”は、従来の「ハードウェアウォレットを利用するためのシステム」ではなく、資産管理とその周辺業務全般を効率化する包括的なシステムになると考えています。

暗号資産やセキュリティトークンの管理について、お悩みを抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。